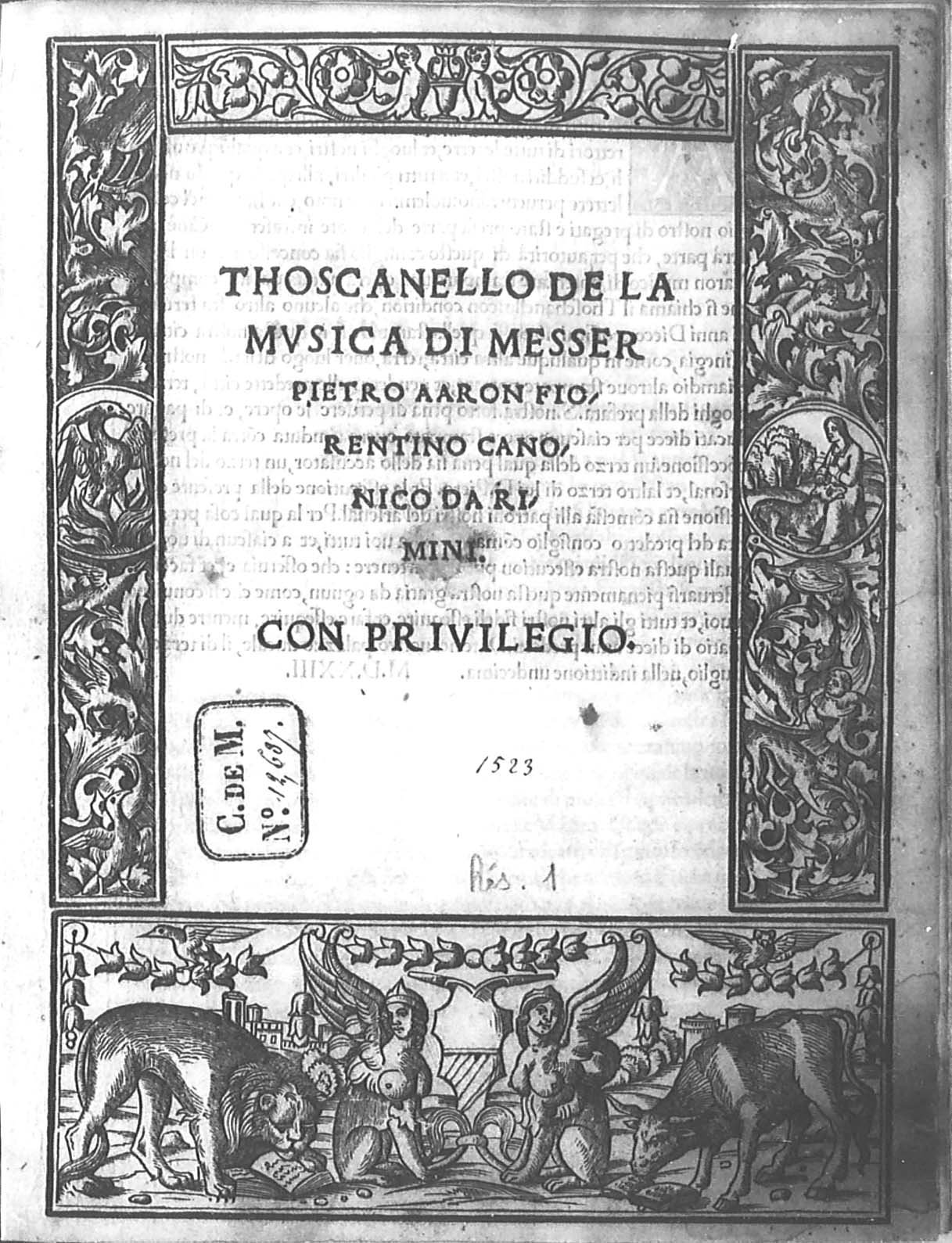

Title: Thoscanello de la musica

Author: Pietro Aaron

Publication: Bernardino & Mattheo de Vitali (Venezia, 1523)

Bibliothèque nationale de France, Paris, FranceTitle: Toscanello in musica

Author: Pietro Aaron

Publication: Bernardino & Mattheo de Vitali (Venezia, 1529)

Bibliothèque Royale Albert Ier, Brussels, BelgiumTitle: Toscanello in musica

Author: Pietro Aaron

Publication: Marchio Sessa (Venezia, 1539)

Bibliotheca Riccardiana, Florence, ItalyTitle: Toscanello

Author: Pietro Aaron

Publication: Domenico Nicolino (Venezia, 1562)

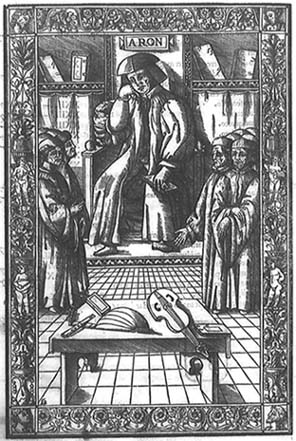

Bibliothèque nationale de France, Paris, France First edition, 1523: Bibliothèque nationale de France, Paris, France Second edition, 1529: Bibliothèque Royale Albert Ier, Brussels, Belgium Third edition, 1539: Bibliotheca Riccardiana, Florence, Italy Fourth edition, 1562: Bibliothèque nationale de France, Paris, FrancePrincipal editor: Anne-Emmanuelle Ceulemans

Funder: Université catholique de Louvain F.N.R.S.

Edition: 2002

Department of Information and Computing Sciences Utrecht University P.O. Box 80.089 3508 TB Utrecht Netherlands

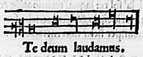

Si uvis scire modum generosa iuuventa candendi

Petrus Aron clarus Mmusicus arte docet.

Edocet ut coelum numeris mouveatur, & alta

Organa pulsentur, voceq faxa mouvet.

Attrahit hic syluvas, labentia flumina sistit,

Threiicius vates cedere iure potest.

Si uvis scire modum generosa iuuenta canendi

Petrus Aron clarus Mmusicus arte docet.

Edocet ut coelum numeris mouveatur, & alta

Organa pulsentur, uvoceq saxa mouvet.

Attrahit hic syluvas, labentia flumina sistit,

Threiicius uvates cedere iure potest.

In Venetia,

APPRESSO DOMENICO NICOLINO.

MDLXII. [s1523: page 2]

In Venetia,

APPRESSO DOMENICO NICOLINO.

MDLXII. [s1523: page 2]AL REVERENDO, ET MAGNIFICO MONSI-GNORE SEBASTIANO MICHELE, PATRITIO VENETO, CAVALLIERE HIEROSOLYMITANO, ET PRIORE DI SAN GIOVANNI DAL TEMPIO DIGNISSIMO, PIERO AARON FIORENTINO, CA-NONICO RIMINESE.For further information on this preface, see Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 81 sqq.

AL MOLTO REVERENDO, ET MAGNIFICO MONSIGNORE SEBASTIANO MICHELE, GENTILHVUOMO VENETIANO, CAVALIERE HIEROSOLIMITANO, ET PRIORE DI S. GIOVANNI DAL TEMPIO DIGNISSIMO., PIERO ARON FIORENTINO.

[#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: TABVULA] [#s1562: TAVOLA DEI CAPITOLI, CHE NELLA PRESENTE OPERA SI CONTENGONO]

| [#s1523: LOoda] [#s1529: LAaude] [#s1539: LAaude] [#s1562: Laude] della musica. | Cap. I. |

| Delli inuventori della musica. | Cap. II. |

| Diffinitione, et deriuvatione della musica. | Cap. III. |

| Della musica mondana:, humana: et istromentale. | Cap. IIII. |

| Cognitione di uvoci: et suoni: et uvarii istromenti. | Cap. V. |

| Della intelligenza del modo. | Cap. VI. |

| Cognitione del modo minor perfetto. | Cap. VII. |

| Che cosa sia tempo. | Cap. VIII. |

| Che cosa sia prolatione. | Cap. IX. |

| Quato sia il uvalore delle note nel modo maggiore perfetto: et imperfetto:, modo minor perfetto: et imperfetto. | Cap. X. |

Del uvalore di ciaschedua nota nel modo maggior perfetto posto con il segno sequente,  . .

|

Cap. XI. |

Valore del modo maggior perfetto nel tepo imp-fetto: et prolatione perfetta:, come qui,  . .

|

Cap. XII. |

| Per il secondo [#s1523: modo] [#s1529: segno] [#s1539: segno] [#s1562: segno] del maggior perfetto. | Cap. XIII. |

| Per il modo maggiore imperfetto. | Cap. XIIII. |

| Per il modo minor perfetto. | Cap. XV. |

| Per il modo minore imperfetto. | Cap. XVI. |

Valore del modo maggiore perfetto nel segno del tepo pfetto: et prolatione impfetta:, come qui,  . .

|

Cap. XVII. |

| Per il secondo segno del modo maggior perfetto. | Cap. XVIII. |

| Per il modo maggiore imperfetto. | Cap. XIX. |

| Per il modo minor perfetto. | Cap. XX. |

| Per il modo minore imperfetto. | Cap. XXI. |

Valore del modo maggior pfetto nel segno del te-po: et prolatione imperfetta:, come qui,  . .

|

Cap. XXII. |

| Per il secondo segno del modo maggior perfetto. | Cap. XXIII. |

| Per il modo maggiore imperfetto. | Cap. XXIIII. |

| Per il modo minore perfetto. | Cap. XXV. |

| Per il modo minore imperfetto. | Cap. XXVI. |

| Della intelligenza del modo maggior perfetto: et modo minore: et tepo p uvarii segni [#s1523: dimostrato] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] . | Cap. XXVII. |

| [s1523: page 6][s1529: page 6]Della cognitione del modo minor pfetto: et imperfetto:, tempo: et prolatione, p uvarii segni. | Cap. XXVIII. |

| Come siano intese le note: ouver figure perfette. | Cap. XXIX. |

| Dimostratione delle note imperfette. | Cap. XXX. |

| Come la lunga nel tempo pfetto non si può dire imperfetta. | Cap. XXXI. |

| Della cognitione: et natura del punto. | Cap. XXXII. |

| Delle note alterate: et sua intelligenza. | Cap. XXXIII. |

| Cognitione della maxima: et lunga di color pieno. | Cap. XXXIIII. |

| Della figura breuve piena. | Cap. XXXV. |

| Della figura semibreuve piena. | Cap. XXXVI. |

| Che cosa sia syncopa. | Cap. XXXVII. |

| Cognitione: et modo di cantar [#s1523: segno] [#s1529: segni] [#s1539: segni] [#s1562: segni] contra a [#s1523: se-gno] [#s1529: segni] [#s1539: segni] [#s1562: segni] necessarii. | Cap. XXXVIII. |

| Come li cantori habbiano a numerare li canti. | Cap. XXXIX. |

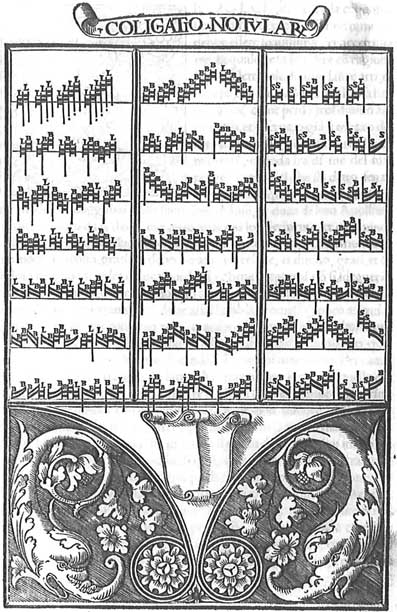

| Delle note in legatura. | Cap. XXXX. |

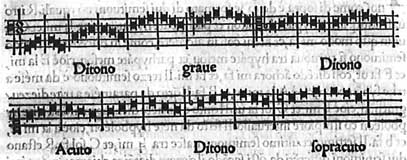

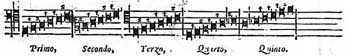

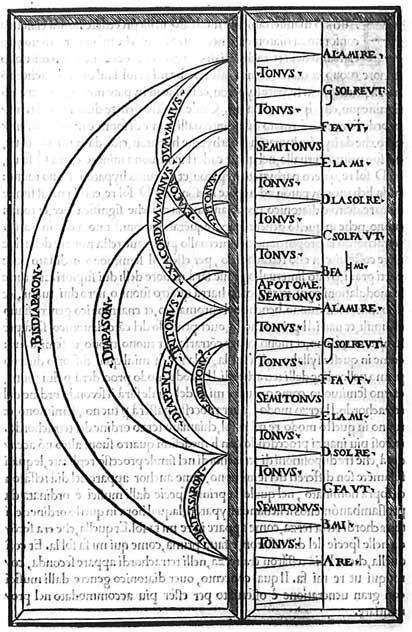

| CHhe cosa sia tuono. | Cap. I. |

| Del semituono minore: et maggiore. | Cap. II. |

| Del ditono. | Cap. III. |

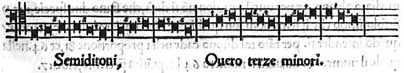

| Del semiditono. | Cap. IIII. |

| Del tritono. | Cap. V. |

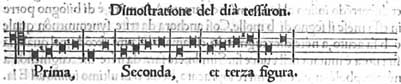

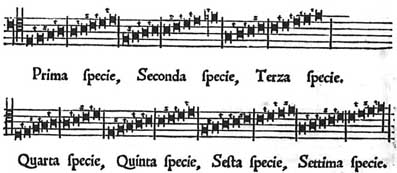

| Del diàa tessáaron. | Cap. VI. |

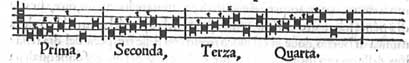

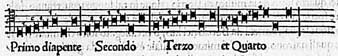

| Del diàa péente. | Cap. VII. |

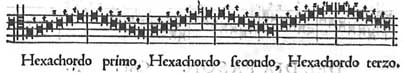

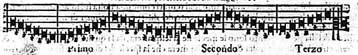

| Del hexachordo maggiore. | Cap. VIII. |

| Del hexachordo minore. | Cap. IX. |

| Del diàa pasôon. | Cap. X. |

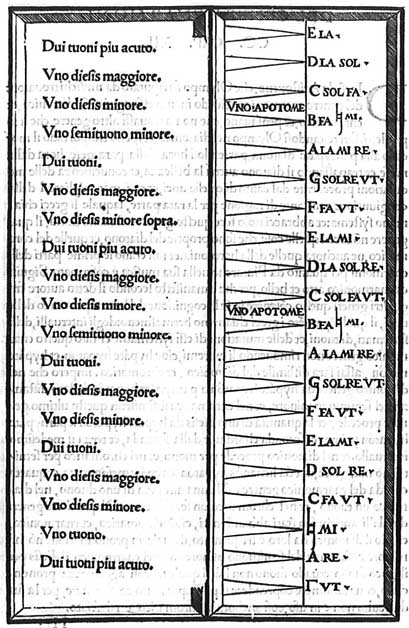

| Del genere chromatico. | Cap. XI. |

| Del genere enarmonico. | Cap. XII. |

| Dichiaratione del contrapunto. | Cap. XIII. |

| Delle consonanze perfette. | Cap. XIIII. |

| Delle cocordanze imperfette in cotrapunto usate. | Cap. XV. |

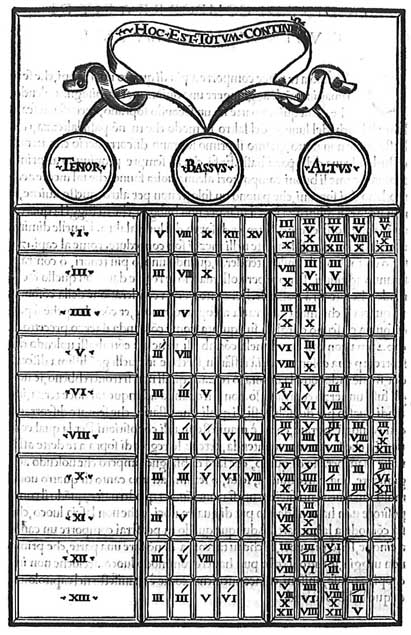

| Come il copositore [#s1523: debbia] [#s1529: debbe] [#s1539: debbe] [#s1562: debbe] dare principio al suo canto. | Cap. XVI. |

| [s1523: page 7]Se la consonanza: òo concordanza è necessaria al principio del canto. | Cap. XVII. |

| [s1529: page 7]Della terminatione: òo uvorrai dire cadenza ordinata nel soprano. | Cap. XVIII. |

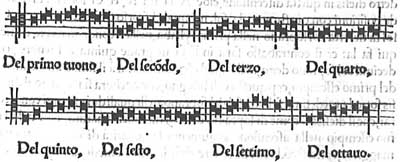

| Modo di comporre psalmi: et mMagnificat.pricipiji, mezi, et fini de' tuoni | Cap. XIX. |

| Della natura del diesis. | Cap. XX. |

| Del modo del comporre il contrabasso: et alto dopo il tenore, et canto, Pprecetto primo. | Cap. XXI. |

| Precetto secondo. | Cap. XXII. |

| Precetto terzo. | Cap. XXIII. |

| Precetto quarto. | Cap. XXIIII. |

| Precetto quinto. | Cap. XXV. |

| Precetto sesto. | Cap. XXVI. |

| Precetto settimo. | Cap. XXVII. |

| Precetto ottauvo. | Cap. XXVIII. |

| Precetto nono. | Cap. XXIX. |

| Precetto decimo. | Cap. XXX. |

| Ordine di comporre a piuù di quatro uvoci. | Cap. XXXI. |

| Che cosa sia proportione. | Cap. XXXII. |

| Del superparticolare genere. | Cap. XXXIII. |

| Del superpartiente genere. | Cap. XXXIIII. |

| Del molteplice superparticolare genere. | Cap. XXXV. |

| Del molteplice superpartiente genere. | Cap. XXXVI. |

| Della proportionalità arithmetica. | Cap. XXXVII. |

| Della geometrica proportionalità. | Cap. XXXVIII. |

| Della armonica proportionalità. | Cap. XXXIX. |

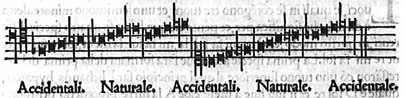

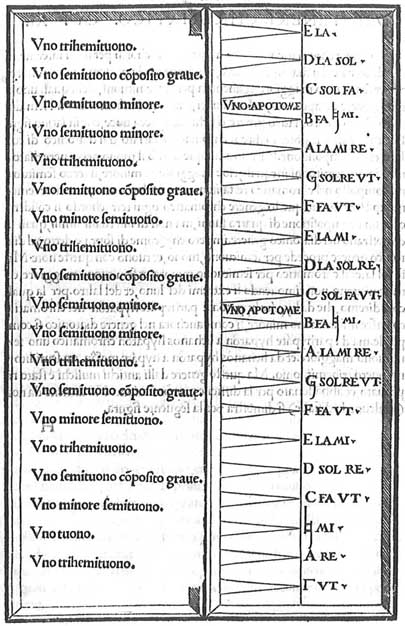

| Diuvisione del monachordo per tuoni, et semituoni naturali, et accidentali. | Cap. XXXX. |

| Della partecipatione, et modo d'accordar l'istro-mento. | Cap. XXXXI. |

[#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: IL TOSCANELLO IN MVUSICA DI M. PIETRO ARON FIORENTINO, DELL'ORDINE GIEROSOLIMITANO, ET CANONICO IN RIMINI. ] LIBRO PRIMO.

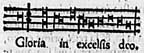

[#s1523: LODA] [#s1529: LAVUDE] [#s1539: LAVUDE] [#s1562: DELLE LODI] DELLA MVUSICA. CAP. I.

sSe uvitio [s1523: page 11]alcuno (dice) saraà nelle mie opere, [#s1523: iscuselo [sic: iscusalo]] [#s1529: iscusalo] [#s1539: iscusalo] [#s1562: iscusalo] appresso te, o lettore, il suo tem-po. iIo era in essilio, et cercauva [s1529: page 11]riposo, et non fama, a ciocheé la mente non fusse sempre intenta alle sue calamitaà.eEt quanto seguita lungamente., per le qual cose appare, che non hanno mal parere quelli, che pensano la mu-sica a noi per dono dalla natura essere stata conceduta, a cioò che meglio si possino tolerare, et durare gli affanni di questa trauvagliata uvita. Non di meno di piuù sano giuditio sia, chi la crede esser grata alle menti humane, percioò che in essa riconoscono il lor principio, affirmando Platone nel Ti-meo, che l'anima nostra è composta di numeri musicali:, come anchora li pPythagorici affermano, che 'l mondo è composto di ragione musicale, del quale l'huomo sia imagine:, et per tanto uvenga detto microcosmo, che suo-na in nostra comune lingua "piccolo mondo":. oOuve risguardando i Romani, hauveano costume di celebrare l'essequie de' morti con suoni di trombe, et altri stormenti, i quali peroò funerali addimandauvano:, no per altra ragio-ne, se non che pensauvano le anime nella loro origine, cioè nel cielo ritor-nare:, al quale per mezzo del l'harmonia facile fusse il transito. eEt per simil cagione nel celebrar de gl'hymenei nottiali usauvono pur suoni per auspi-cio della creatione del l'anime, del quale effetto le nozze sono mezzano istromento. Prendi la confermatione nelli [#s1523: piccioli] [#s1529: piccoli] [#s1539: piccoli] [#s1562: piccoli] fanciulli,. nNon parlano anchora, non intendono, chi parla:; sono di quel puro intelletto da niu-na impressione [#s1523: segnato] [#s1529: segnati] [#s1539: segnati] [#s1562: segnati] , il quale il pPhilosopho assomiglia ad una tauvola rasa:, ouve [#s1523: niente] [#s1529: nulla] [#s1539: nulla] [#s1562: nulla] sia scritto:. nNon di meno, quado piangono, se per caso odo-no qualche uvoce soauve, tantosto s'acchetano, et stansi consolati:; quado so-no ben cheti et allegri, se aspro suono loro offende gli orecchi, subito a stridere, et star sconsolati:. pPercheé? pPercioò che se ben alcuna altra cognitione non è in loro, no manca peroò la natura, che di similitudine s'allegra, et ab-horrisce il cotrario. aAlla fine anchora gli [#s1523: animanti] [#s1529: animali] [#s1539: animali] [#s1562: animali] irrationali mirabilme-te si dillettano in musica, parte in udirla, come ceruvi, delphini, elephanti, et gran parte di augelli, parte in essercitarla, come cygni et lusignuoli. Segue all'infinito piacere et diletto, che della musica nasce, una inestima-bile utilitaà, che all'animo, et al corpo s'estende. Et che sia utile a l'animo, potrei adducere in mezzo molti essempi, come di Empedocle, che mutata una modulatione, teperò l'ira di un furioso giouvane tauromenitano ebrio, incitato dal suono phrygio a uvolere ardere la casa, ouve una sua amica col riuvale era rinchiusa: col sostituito spondeo lo placoò, et a miglior mente [#s1523: ] [#s1529: lo ] [#s1539: lo ] [#s1562: lo ] ri-dusse.; come [#s1523: di] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] tutti [#s1523: ] [#s1529: gli ] [#s1539: gli ] [#s1562: i ] Pythagorici, e quali commouveano, et acchetauvano gli [s1523: page 12]animi: et a' buoni costumi colla musica gl'indirizzauvano., et allor imitatione Theophrasto, che a tor uvia le passioni del l'animo commadauva apporsi le piuve. Ma fra' molti [s1529: page 12]memorabili essempi di uno del popolo di Arcadia mi uvoglio contentare, del qual Polybio, grauvissimo historico, è autore,:

[#s1523: èE' manifesto] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] (dice egli) la musica essere utile a tutti gli huomini, ma a gli Arcadici necessaria, siì per le continue fatiche di quella gente in lauvorare i campi, et durezza et asprezza di uvita:, siì per la austeritaà di costumi, che gli soprauviene per il freddo, et maluvagitaà del aere, al quale per necessitaà simili siamo prodotti., Ppercioò da principio gli lor fanciulli da pueritia s'u-sauvano nelli canti de gl'hynni peani, co' quali secodo l'usanza della patria soleuvano lodare i genii, heroi, et iddii. pPoi, instrutti nelle discipline di Philosseno et Timotheo, faceuvano giuochi annuali in honor del dio padre Baccho con balli, et canti:. iIfanciugli faceuvano giuochi chiamati puerili, i giouvani giouvenili. Tutta la lor uvita al fine è conuversa in tali canzoni, no tanto che si diletteno di udire modulationi, quanto per essercitarsi insie-me cantando. oOltra di cioò, se un huomo non sa qualche cosa nell'altre arti, no gli è uvergogna:, ma che uno huomo no sappia la musica, no è possibile, percheé è necessario impararla:, et cofessare di no la sapere si tiene per cosa uvituperosissima. VUltimamente e giouvanetti ogn'ano spettacoli et giuochi alli suoi cittadini fanno nelli theatri co balli et canti. cCosiì prima gli Arca-dici introdussero tutte le cose dette di sopra, di poi gli [s1539: page 7]comuni couventi, et [#s1523: moltissimi] [#s1529: moltissimi] [#s1539: moltissimi] [#s1562: molti] sacrificii, ne' quali si cogregauvano maschi et femine:; in ultimo gli chori di damigelle et fanciulli:, le quali cose tutte fecero a questo fine:, acciocheé quello, che era duro per natura ne gli animi loro, p cosuetudine si mitigasse, et [#s1523: diuvenisse] [#s1529: venissi] [#s1539: venissi] [#s1562: venissi] piaceuvole. Ma li Cynethesi in spacio di tepo hauvedo cominciato a sprezzar questa usanza, la quale a loro, piuù che ad altri, era necessaria, come habitati nella piuù fredda parte di Arcadia:, [s1562: page 7]uvoltati a cupiditaà, et ambitione, in breuve uvenero in tata fierezza, che in niuna cittaà di Grecia si faceano maggior sceleratezze, o piuù frequente crudeltà:. eEt p tal peruversitaà tutti gli altri popoli di Arcadia hauveuvano in odio la uvita et co-stumi loro.tTato et piuù recita Polybio nel quarto delle sue hHistorie dintor-no l'immenso frutto, che dalla musica al popolo arcadico uvene, cotra la falsa openione di Ephoro, che nel proemio del l'hHistorie diceuva la musica essere stata trouvata ad ingannare, et beffare gli huomini:. eEt a questa musica disciplina de gli aArcadici hauvere hauvuto riguardo Virgilio, si giudica dalli dotti, quado nell'eEgloga allo [sic: Galla] dice,:

uVoi Arcadi catarete alli uvostri monti, [s1523: page 13]Arcadi soli dotti a cantare.Che sia giouveuvole & salutifera all'infirmitaà corporali, queste memorie in fra l'altre [#s1523: n'] [#s1529: noi ] [#s1539: noi ] [#s1562: noi ] habbiamo. Xenocrate con orga-niche modulationi liberauva i spiritati,. [s1529: page 13]Asclepiade col canto delle trombe [#s1523: a' sordissimi] [#s1529: a' sordissimi] [#s1539: a' sordissimi] [#s1562: a i sordi] l'audito, co altra symphonia a' phrenetichi la mente restituiuva. Thaleta cCandiotto colla soauvitaà della cithara la pestilenza da Misithrà discaccioò:, et Terpandro il partiale tumulto ne remosse. Ismenia tThebano col canto della piuva a piuù Beotici sanoò le sciatiche:, la qual cosa se ad alcu pare impossibile, legga Aulo gGellio nel quinto delle nNotti attiche, et inten-deraà la ragione, pcheé puoò essere:, per modo che pareraà meno miracoloso, se Timotheo con modulatione [#s1523: orthia] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] concitoò Alessandro mMagno a pren-der l'arme in mano., come fusse presente il nimico, che a morte lo sfidasse:; et cocitato che l'hebbe, immantenete co altro tuono molle et quieto lo placoò:. eEt piuù credibile sia, se [#s1523: ] [#s1529: il ] [#s1539: dal ] [#s1562: dal ] citharizzate Dauvit (come si ha nel sacro vVecchio iIstrometo)'Istromento' i.e. 'Testamento'., il re Saul si recreauva dal furor della pazzia, dal qual spesso era occupato. Aggiunge che secondo Vitruuvio, l'architettore senza musica no saraà pfetto, la qual precipuamete è efficace alle teperature di baliste, catapulte, scorpioi, et machine hydrauliche:; secodo Hierophilo, et Erasistrato, il medico, per li polsi, che a coparatione di numeri si cosiderano:. eEt secodo Platone la musica è necessaria all'huomo ciuvile da lui detto politico. Da Platone no discorda Aristotele, il qual nelli pPolitici libri è autore la musi-ca essere collocata tra li studii liberali:, la qual insieme con le lettere, et con la lotta li giouvanetti alli tepi antichi usauvano imparare:. eEt se uvogliamo (dice il medesimo) uviuvere in quiete, dobbiamo hauvere con noi la musica, la quale è di natural piacere, procedente da cose giocondissime:, per il che et Museo dolcissima la disse essere alli mortali. Il gramatico senza musica no puoò esser copiuto, bisognadoli (come testimonia Quintiliano) che sappia cantare i uversi a tepo et misura:, di che la musica è maestra. eEt quel che del gramatico si dice, sia detto del poeta:, sia detto del oratore. eEssendo li numeri antichi mal coposti et quasi rustichi:, la poetica (dice Cesorino) usciì fuora piuù affettata, et piuù [#s1523: modulata] [#s1529: modulata] [#s1539: modulata] [#s1562: moderata] , quasi una legittima musica:, la quale con metrica [#s1523: modulatione] [#s1529: modulatione] [#s1539: modulatione] [#s1562: moderatione] polisse l'asprezza, et il tutto [#s1523: facessi] [#s1529: facessi] [#s1539: facessi] [#s1562: fa] bello:. mMa sopra tutti, quelli poeti abbracciaro li rhythmi, et numeri musichi, et piedi, che lyrici furo cognominati, pcheé li loro uversi attamente si catauvano alla lyra:, de' quali tata fu la copia, tato fu il numero appresso li atichi, che Cicerone niega douvergli bastare il tempo a leggere tutti li poeti lyrici:, anchora che l'etaà gli fussi duplicata. dDe' piedi et numeri, che segue l'oratore:, Diomede, et [s1523: page 14]Probo, gramatici, et Cicerone nell'oOratore, et altri copiosamete ne trattano:, appresso quelli il studioso lettore ne potraà leggere:. nNoi solo questo tocche-remo, che Gaio gGraccho, chiarissimo [s1529: page 14]oratore de' suoi tepi, quado orauva al popolo, teneuva un musico dopo le spalle, che con una fistola [#s1523: occultamete] [#s1529: occultamente] [#s1539: occultamente] [#s1562: nascostamente] gli dauva i modi della pronontia, hora remessi, hora concitati. Ma che piuù parole? cChe piuù essempi? iIl sopra citato Quintiliano afferma, che la musi-ca dà la perfettione a tutte l'altre sue sorelle dottissime:, et niuno può essere perfetto in qual [#s1523: uvuoi del l'arti] [#s1529: uvuoi del l'arti] [#s1539: uvuoi delle arti] [#s1562: si uvoglia arte] senza musica:. eEt Isidoro coferma, che niuno puoò essere senza musica, neé ancho cosa alcuna. Et questo basti per il uvalor della musica. Sarebbe anchora da dire del pregio, et in che riputatioe, et stima è stata di cotinuo, siì priuvata, siì [#s1523: publicamete] [#s1529: publicamente] [#s1539: publicamente] [#s1562: publica] , tanto in guerra, quato in pace:. eEt uveramente se in parte alcuna la musica è degna di [#s1523: loda] [#s1529: laude] [#s1539: laude] [#s1562: lode] , in questa è dignissima:, p modo che non se ne [s1539: page 8]potria predicare tanto, che [#s1523: uvia] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] piuù no ne restasse:. nNo di meno, percheé per le parti di sopra tocche si puoò molto bene conoscere, che in ogni secolo da persone eccelleti d'imperio, ouver di sapieza, appresso ogni popolo, et natione honorata si truouva sommamete et appregiata:, no m'estenderoò piuù in lungo,; et siì come si scriuve Pythagora dal pieè solo hauver giaà raccolto, quata fusse la gradezza di tutto il corpo di Hercole:, cosiì lascieroò io, che ogni suvegliato ingegno, se ben no è dotto in greco, o latino, no peroò neé dalle Muse, neé dalle gratie alieno, da una piccolissima particella in altro proposito mostrata faccia giudicio di tutto il resto:. eEt sapendo che la musica è nobilissima per antiquitaà, et per operatio-ne, et potentissima per diletto, et per utile:, pensesi certo, che anchora honoratissima sia:. eEt per tanto gradi honori, grandi priuvilegii, [#s1523: gradi dimostra-tioni] [#s1529: grandi dimostrationi] [#s1539: grandi dimostrationi] [#s1562: ] sempre habbia receuvuto:, li quali io no dichiaro, neé tengo che per humana uvoce si possino mai dichiarare appieno:; et solo le sacre Muse, che il reuverendo nome gli ha dato, a tanto ufficio douver essere sufficieti riputo.

DELLI INVENTORI DELLA MVUSICA. CA. II.

cCompose anchora Alcmane, et ritrouvoò la modula-tione, mettendo insieme il modulato nome delle perdici.Non dimeno noi, siì come habbiamo il tTestamento uVecchio per fondamento della chri-stiana nostra uvera fede [#s1523: nel l'altre cose] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] , cosiì anchora [#s1523: habbianlo [sic: habbiamlo]] [#s1529: habbianlo [sic: habbiamlo]] [#s1539: habbiamolo] [#s1562: l'habbiamo] in questa, et crediamo esser la uverità quel, che dice Moyse nel gGenesi, che Tubal fu trouvatore della scienza musica, il qual fu della stirpe di Cain [#s1523: nanzi] [#s1529: nanzi] [#s1539: nanzi] [#s1562: innanzi] il diluuvio. [s1523: page 16][s1529: page 16]

DIFFINITIONE, ET DERIVATIONE DELLA MVUSICA. CAP. III.

Noi diremo la musa di Damone et d'Al-phesibeo pastori.Si potrebbe anchora dire dalle Muse, per una di due cause, o uvero percheé le Muse seguitorno Dionysio, figliuolo di Giouve, et di Proserpina, dandogli (come testifica Diodoro nel quinto) delettatione con la suauvitaà del lor canto, nel qual erano dottissime, come anchora in tutte l'altre ottime arti/, o uvero pcheé (siì come si legge nel primo de l'iIliade di Homero) cantauvano alla mensa di Giouve. Aggiunge l'altra causa, la qual è piuù uvera. Musica [#s1523: è] [#s1529: è] [#s1539: eè] [#s1562: ] detta dalle Muse, percheé per il numero nouvenario di tali dee, li antichi Ttheologi uvolsero denotarsi li concenti delle otto sphere celesti, [#s1523: et] [#s1529: et] [#s1539: &] [#s1562: ] una maxima concordanza, la qual si fàa di tutti gli altri concenti, che fu chiamata harmonia. Da musa dunque, ouver dalle Muse è detta la Mmusica, et non da altrouve, come si hanno imaginato alcuni poco diligenti [#s1523: inquisitori] [#s1529: inquisitori] [#s1539: inquisitori] [#s1562: cercatori] di tal [#s1523: originatione] [#s1529: originatione] [#s1539: originatione] [#s1562: originati] , li quali da quello fonte han scritto deriuvarsi la Mmusica, dal qual piuù presto questo nome mMusa si deriuva. Tale è l'essentia della Mmusica, come è detto, et indi è nominata. Qui di sotto di-remo in quante parti si diuvida, [#s1523: couveniente] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] riputando alla diffinitione do-uver seguir la diuvisione. lLa ragione è in pronto, per che (come dice Por-phyrio) il genere è primo, che le sue specie.

DELLA MVUSICA MONDANA, HVUMANA, ET ISTROMENTALE. CAP. IIII.

qQuale è questo cosiì grande, et cosiì soauve suono, che empie li orecchi miei?[#s1523: èE' manifesta] [#s1529: èE' manifesta] [#s1539: eE' manifesta ] [#s1562: Manifesta] cosa [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: è] , che non parla di altro suono, se non di quello, dal qual è causata questa musica, della qual hora parliamo. Questo medesimo conferma Boetio nel primo della sua mMusica, dicendo,:

cCome puoò essere, che una cosiì grande machina, come è quella di cieli, tacitamete, et senza suono si muouva?Ma percheé hauvemo detto, che essi circoli [#s1523: celesti] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] hanno proportione insieme, è da notare, che le proportioni loro sono di tuono, ouver di semituono, per modo che dal primo, et piuù basso, ch'è della luna, al supremo, et piuù alto, che eè delle stelle fisse, uviene ad essere una proportione di ottauva cosonaza, et fra li intermedii è proportione di terza, di quarta, di quinta, et di sesta. èE' anchora da sapere, che quanto li circoli, et pianeti sono piuù bassi, et piuù propinqui alla luna, piuù grauve suono causano, et quanto sono piuù alti, et piuù appropinquano al cielo supremo, piuù acutamete risuonano. Musica Humana.La musica humana è quella, che risulta per la congiuntione dell'anima, et del corpo nostro insieme, imperoò che alli sapienti non par cosa uverisimile, che il corpo, et l'anima tanto bene insieme si accordino a far le lor solite opera-tioni, che sono mirabili, et che tra loro non sia proportione alcuna.; onde per questo essendo necessario confessar, che tra il corpo, et l'anima sia pro-portione,. bBisogna anchora dire, che tra loro sia no aperta, ma occulta harmonia, et musica, la quale quanto dura, tanto sta l'anima nostra al suo corpo cogiunta, ma come si dissoluve, è guasta questa musica, [#s1523: ] [#s1529: & ] [#s1539: & ] [#s1562: & ] subito uviene la morte, cioeè la separatione dell'anima, et del corpo. pPer questo credeuvano gli antichi, quado alcuno era [#s1523: ouver] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] amazzato, ouver annegato, l'anima sua non potere mai andar al luoco suo diputato, per fin che non era compito il numero musicale, con il qual era dal nascimento al suo corpo stata con-giuta, onde disse Virg. nel. vi.:

cCopiroò il numero, et torneromi alle tenebre.[s1523: page 18]Musica Istromentale.La musica istromentale è quella, che solo da gli istromenti nasce, et di questa specialmente habbiamo noi atrattar. mMa è da [s1529: page 18]sapere, che li istromenti sono di due maniere,. aAlcuni sono naturali, alcui [s1539: page 10]artificiali. qQuegli naturali sono, come in questi tre uversi appare,:

Nouve son glistrometi naturali: Ggola, lingua, palato, Eet quatro denti, et dui labri al parlar insieme equali.dDi questi istrometi nascono le uvoci, et li suoni causatiuvi delle cosonanze, et della musica, la quale è chiamata uvocale, et è di molto piuù precio, che tutte l'al-tre musiche, impoò che la uvoce humana auvanza tutte l'altre uvoci. Gli istro-meti artificiali sono di piuù sorti, ma generalmete si truouvano esser triplici, cioeè da chorde, et da fiato, et da battimeto solo. gGli istromenti da chorde sono arpichordi, clauvichordi, monochordi, liuti, cithare, lyre, harpe, dolcemeli, et altri simili. Gli istromenti da fiato sono organi, [#s1523: ] [#s1529: pifferi, ] [#s1539: pifferi, ] [#s1562: Ppifferi, ] flauti, trobe, corni, et altri simili. Gli istromenti da battimeto solo sono, come tamburi, cym-bali, sistri, crotali, et altri simili. Hora, hauvendo cosiì dichiarato queste tre sorti di musica, cioè della mondana, humana, et istromentale, quanto alla cognitione della prattica pare necessario:, da qui inanzi cominciaremo [#s1523: ] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: àa ] trattare delle cose [#s1523: pertinenti] [#s1529: pertinenti] [#s1539: ptineti] [#s1562: apartinenti] alla cognitione de' uvarii istromenti.

COGNITIONE DI VOCI, ET SVUONI, ET VARII ISTROMENTI. CAP. V. This chapter essentially consists of a translation of Isidore of Seville's section 'De musica'. See Anne-Emmanuelle Ceulemans, "Instruments real and imaginary: Aaron's interpretation of Isidore and an illustrated copy of the Toscanello", Early Music History 21 (2002), 1-35.

lLa uvoce della tromba fece fremito,et altrouve,:

lLe uvoci rotte nel lito,.iIl suono si domada uvoce impoò che questo è il proprio, come,

gGli scolgi [#s1523: litorali] [#s1529: del lito] [#s1539: del lito] [#s1562: del lito] suonano.Harmonia è modulatioe di uvoci, ouver coattatione di piuù suoni. sijymphonia coiè cosonaSymphonia eè temperamento di modulatione di grauve, et acuto, di suoni cocordanti, o nella uvoce, o [#s1523: in lo] [#s1529: nel] [#s1539: nel] [#s1562: nel] fiato. pP questa symphonia certamete [s1523: page 19]la uvoce piuù acuta, o piuù grauve si [#s1523: cocordano] [#s1529: concordano] [#s1539: cocordano] [#s1562: concorda] per tal modo, che ciascuno, il quale si discorda da [s1529: page 19]quella, offende il senso dello auditore., della quale è cotraria la Dijyasphonia, disona [#s1523: dysphonia] [#s1529: dyasphonia] [#s1539: dyasphonia] [#s1562: Ddiafonia] , cioè la uvoce discrepante, et dissonante. euphonia.Euphonia è suauvitaà di uvoce,; questa appresso altri autori si domanda melos. Diastema.Diastema è spacio di uvoce di dui, ouver piuù suoni., imperoò che la differetia della har-monia è quatitaà, la qual cosiste nello acceto, ouver tenore della uvoce, le ge-nerationi della quale li musici hano diuviso in quindeci parti, delle quali il primo si domada hyplydio, l'ultimo si domada hypodorio, di tutti grauvissimo. Canto è inflexione di uvoce, ma il suono è diretto, et il suono [#s1523: precede il] [#s1529: procede [sic: precede] il] [#s1539: procede [sic: precede] il] [#s1562: procede dal] canto. Arsis, et Thesis.Arsis è eleuvatione di uvoce. Thesis è positione di uvoce. Soauvi uvoci sono sottili, et spesse, chiare, et acute. Voci di più sorte cioè.

| Perspicue. | cieca. |

| sottile. | Vinola. |

| Pingue. | Perfetta, |

| Acuta. | alta, |

| Dura. | soauve, et |

| Aspra. | chiara. |

troba prima fu ritrouvata da gli Tyrrheni, cioeè dagli tToscani, come Virgilio dice,:

troba prima fu ritrouvata da gli Tyrrheni, cioeè dagli tToscani, come Virgilio dice,: iIl suono della toscana trom-ba mugghiauva per l'aere.sSi usauva non solo nelle battaglie, ma in tutti li diì festiuvi, per [s1539: page 11]la chiarezza delle laudi et della allegrezza,. pP cioò nel pPsalterio si dice,:

cCatate nel principio del mese colla tromba nel diì nobile della uvostra [s1523: page 20]solenitaà,[#s1523: percheé] [#s1529: percheé] [#s1539: percheé] [#s1562: perciohe [sic: percioché]] era commandato agli Giudei, che in principio della luna nuouva sonassino con la tromba, la qual cosa fanno anchora fin qui. Le

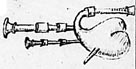

Piuéve piuve forno [s1529: page 20]ritrouvate in Phrygia. qQueste lungo tepo si usauvano solamete nelle sepolture de gli morti, et incotinente se usorno ne gli sacrificii de' getili.

TibiaTibie sono state nomiate, pcheé prima delle tibie, cioè de gli ossi del stinco

di ceruvi, o di grue si faceuvano. dDi poi abusiuve cosiì cominciorno ad essere

chiamate, et anchora al presente, bencheé no si facciano di quegli ossi,; non

di meno resta il nome, et di qui è deriuvato, tibicen, cioè colui, il quale suo-na la tibia.

Piuéve piuve forno [s1529: page 20]ritrouvate in Phrygia. qQueste lungo tepo si usauvano solamete nelle sepolture de gli morti, et incotinente se usorno ne gli sacrificii de' getili.

TibiaTibie sono state nomiate, pcheé prima delle tibie, cioè de gli ossi del stinco

di ceruvi, o di grue si faceuvano. dDi poi abusiuve cosiì cominciorno ad essere

chiamate, et anchora al presente, bencheé no si facciano di quegli ossi,; non

di meno resta il nome, et di qui è deriuvato, tibicen, cioè colui, il quale suo-na la tibia.  sapo-gnasampogna, òo CalamoCalamo è canna, la qual ha li spatii fra' nodi minuti, lunghi et

dritti., Iil qual essendo tutto cocauvo, neé hauvedo punto di charta, neé di car-ne, è utilissimo (come scriuve Plinio) alle sampogne, et percioò uvien detto in

greco syringa, che

sapo-gnasampogna, òo CalamoCalamo è canna, la qual ha li spatii fra' nodi minuti, lunghi et

dritti., Iil qual essendo tutto cocauvo, neé hauvedo punto di charta, neé di car-ne, è utilissimo (come scriuve Plinio) alle sampogne, et percioò uvien detto in

greco syringa, che  fistula Hieroni-mi.fistola significa in latino. fFu la sampogna inuvention di

Pan, dio de' pastori, il qual no potendo goder uviuva l'amata nympha Syringa, essendo quella (come canta Ouvidio) mutata in cane, p hauverla pur

in copagnia, sette calami dispari colla cera aggiuse, et syringa dalla nym-pha, cioè sampogna, chiamolla. Sabuca Sabuca in musica è specie di symphonia,

et è una generatioe di legno fragile, del quale si copongono anchora le tibie. Pandura Pandura secodo Giulio pPolluce è istromento trichordo ritrouvato dalli

popoli di Assyria. Martiano cCapella nel libro di mMusica l'attribuisce al dio

Pan. Choro

fistula Hieroni-mi.fistola significa in latino. fFu la sampogna inuvention di

Pan, dio de' pastori, il qual no potendo goder uviuva l'amata nympha Syringa, essendo quella (come canta Ouvidio) mutata in cane, p hauverla pur

in copagnia, sette calami dispari colla cera aggiuse, et syringa dalla nym-pha, cioè sampogna, chiamolla. Sabuca Sabuca in musica è specie di symphonia,

et è una generatioe di legno fragile, del quale si copongono anchora le tibie. Pandura Pandura secodo Giulio pPolluce è istromento trichordo ritrouvato dalli

popoli di Assyria. Martiano cCapella nel libro di mMusica l'attribuisce al dio

Pan. Choro

. iIl numero delle chorde è

moltiplicato, et la generatioe è comutata. lL'atica cithara era di chorde set-te, come Virgilio dice,:

. iIl numero delle chorde è

moltiplicato, et la generatioe è comutata. lL'atica cithara era di chorde set-te, come Virgilio dice,: sette differenze di uvoci.,et imperoò dice differeti, per che niuna chorda rende simile suono alla chorda uvicina,. pP tanto dice set-[s1523: page 21]te chorde, ouver pcheé sette chorde adempiono tutta la uvoce, ouvero pcheé il cielo suona col mouvimeto de' sette pianeti. Chorde sono dette àa corde, per che cosiì come [s1529: page 21]il polso del cuore, è nel petto, cosiì il polso della chorda è nella cithara. Mercurio fu il primo inuventore delle chorde, et fu il primo, che strinse il suono nelle chorde, et neruvi. Psalterio

Psalterio, il qle dal uvolgo si domanda

catico, è nominato da psallo, cioè canto, pcheé alla uvoce di quello il choro

cosonado rispode. La Lijyra

Psalterio, il qle dal uvolgo si domanda

catico, è nominato da psallo, cioè canto, pcheé alla uvoce di quello il choro

cosonado rispode. La Lijyra  lyra si chiama secodo alcuni apò tu lirin, cioè dalla

uvarietaà delle uvoci, pcheé fa diuversi suoni. sSecondo altri è detta da lyrin, cioè

cantare. lLi latini la chiamano fidicula ouver fide, percheé tanto consuonano

tra seé le chorde di quella, quanto ben si accordano gli huomini, tra i quali

è fede. lLa lyra prima fu trouvata da Mercurio in questo modo. rRitornando

il nNilo dentro dalle sue riuve, et hauvedo lasciato uvarii animali nelli campi,

lascioò anchora una testuggine, la quale essendo putrefatta, et li neruvi suoi

rimasti distesi tra il corio, percossa da Mercurio dette il suono, a similitudine della quale Mercurio fece la lyra, et dettela ad Orpheo. Timpanu Jheronimi

lyra si chiama secodo alcuni apò tu lirin, cioè dalla

uvarietaà delle uvoci, pcheé fa diuversi suoni. sSecondo altri è detta da lyrin, cioè

cantare. lLi latini la chiamano fidicula ouver fide, percheé tanto consuonano

tra seé le chorde di quella, quanto ben si accordano gli huomini, tra i quali

è fede. lLa lyra prima fu trouvata da Mercurio in questo modo. rRitornando

il nNilo dentro dalle sue riuve, et hauvedo lasciato uvarii animali nelli campi,

lascioò anchora una testuggine, la quale essendo putrefatta, et li neruvi suoi

rimasti distesi tra il corio, percossa da Mercurio dette il suono, a similitudine della quale Mercurio fece la lyra, et dettela ad Orpheo. Timpanu Jheronimi  TijympanoTympano,

cioè il taburo, è pelle ouver corio disteso, et appiccato a legno., et è mezza

parte di symphonia. tTympano è detto da typto, cioè percuoto, percheé [#s1523: co-me] [#s1529: la] [#s1539: la] [#s1562: la] symphonia si percuote co una bacchetta. Cijymbalo de Hieronimo

TijympanoTympano,

cioè il taburo, è pelle ouver corio disteso, et appiccato a legno., et è mezza

parte di symphonia. tTympano è detto da typto, cioè percuoto, percheé [#s1523: co-me] [#s1529: la] [#s1539: la] [#s1562: la] symphonia si percuote co una bacchetta. Cijymbalo de Hieronimo  Cymbali, et acettabuli sono

alcuni istromenti, li quali percossi insieme si toccano et fanno suono. sSono

detti cymbali, pcheé co balematia insieme si pcuotono. cCosiì li gGreci dicono

cymbali ballematia. Sistro

Cymbali, et acettabuli sono

alcuni istromenti, li quali percossi insieme si toccano et fanno suono. sSono

detti cymbali, pcheé co balematia insieme si pcuotono. cCosiì li gGreci dicono

cymbali ballematia. Sistro  Sistro è nominato da sio, cioè comuouvo. èE' sonaglio

di rame, per una stretta lama del quale, retorta a modo di cintura, alcune

girelle trapassate p mezzo, ogni uvolta che le braccia [#s1523: le] [#s1529: lo] [#s1539: lo] [#s1562: lo] scrollano, rendono

uno suono stridolo. pPensano alcuni, che no sia diuverso dal cymbalo, che le

fanciulle a Firenze usano negli loro balli. eEra usitato negli sacrificii d'Isis,

dea degli Egittii.

Sistro è nominato da sio, cioè comuouvo. èE' sonaglio

di rame, per una stretta lama del quale, retorta a modo di cintura, alcune

girelle trapassate p mezzo, ogni uvolta che le braccia [#s1523: le] [#s1529: lo] [#s1539: lo] [#s1562: lo] scrollano, rendono

uno suono stridolo. pPensano alcuni, che no sia diuverso dal cymbalo, che le

fanciulle a Firenze usano negli loro balli. eEra usitato negli sacrificii d'Isis,

dea degli Egittii.  Tintinabuli Tintinabulo [#s1523: ancho era] [#s1529: anchora éè] [#s1539: anchora eè] [#s1562: ancora è] [s1539: page 12]istromento di rame, col quale la

gente a hora di lauvare era chiamata al bagno. fFu detto dal suono, che fa

"tin tin", onde tintinire è uverbo, che [#s1523: ptiene] [#s1529: pertiene] [#s1539: pertiene] [#s1562: apartiene] al suono di tutti li metalli, et fa

coto, che era come la capanella, che chiama il popolo alla chiesia. Et pcheé

parlando del Tamburo

Tintinabuli Tintinabulo [#s1523: ancho era] [#s1529: anchora éè] [#s1539: anchora eè] [#s1562: ancora è] [s1539: page 12]istromento di rame, col quale la

gente a hora di lauvare era chiamata al bagno. fFu detto dal suono, che fa

"tin tin", onde tintinire è uverbo, che [#s1523: ptiene] [#s1529: pertiene] [#s1539: pertiene] [#s1562: apartiene] al suono di tutti li metalli, et fa

coto, che era come la capanella, che chiama il popolo alla chiesia. Et pcheé

parlando del Tamburo  tamburo, hauve fatto mentione della symphonia, quella no è

sorte di organo, come alcuni lLatini malamete pensano, ma un choro, che

catano insieme in laude d'iIddio, et questo [#s1523: si] [#s1529: si] [#s1539: si] [#s1562: ] significa per il uvocabolo, pcheé

sijymphonia quid sit. symphonia si exprime in latino cosonaza, deriuvata da syn, cioè insieme,

et phoni, uvoce,. nNodimeno al tepo nostro dal uvolgo Sijymphoniasymphonia si domada

un legno cauvo da tutte due le parti, co una pelle distesa, la qual li musici

percuotono di qua et di laà con le bacchette, et si fa in quella dalla cocor-danza del grauve, et dello acuto soauvissimo canto. Aliud Psalterium Decachordu

tamburo, hauve fatto mentione della symphonia, quella no è

sorte di organo, come alcuni lLatini malamete pensano, ma un choro, che

catano insieme in laude d'iIddio, et questo [#s1523: si] [#s1529: si] [#s1539: si] [#s1562: ] significa per il uvocabolo, pcheé

sijymphonia quid sit. symphonia si exprime in latino cosonaza, deriuvata da syn, cioè insieme,

et phoni, uvoce,. nNodimeno al tepo nostro dal uvolgo Sijymphoniasymphonia si domada

un legno cauvo da tutte due le parti, co una pelle distesa, la qual li musici

percuotono di qua et di laà con le bacchette, et si fa in quella dalla cocor-danza del grauve, et dello acuto soauvissimo canto. Aliud Psalterium Decachordu  [s1523: page 22][s1529: page 22]

[s1523: page 22][s1529: page 22]DELLA INTELLIGENZA DEL MODO. CAP. VI.Aaron's conception of the modes is discussed in a correspondence between Giovanni del Lago and Pietro Aaron, dated 1539-1540. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 712-727.

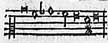

le quali pause, o uvirgole, ouvuq serano preposte, notificano la maxima uvalere tre lunghe, le qual lunghe possono essere del uvalore

di tre breuvi, et di due, come p le pause appare.Modo maggre perfetto.

le quali pause, o uvirgole, ouvuq serano preposte, notificano la maxima uvalere tre lunghe, le qual lunghe possono essere del uvalore

di tre breuvi, et di due, come p le pause appare.Modo maggre perfetto.

] [#s1529:

] [#s1529:  ] [#s1539:

] [#s1539:  ] [#s1562:

] [#s1562:  ] Modo maggre impfetto.

] Modo maggre impfetto.

COGNITIONE DEL MODO MINORE pfetto. CAP. VII.

Modo minore impfetto

Modo minore impfetto  . Et nota, che li musici hano ordinato, che tal modo resti nel esser suo, auvega che le breuvi cotenute in quello fussino di qtitaà uvariate, siì come piuù apieno di poi si dichia-riraà. Et pcheé anchora no sia dubbio quado detto modo minore sia pfetto,

o ipfetto, si hano a cosiderare le pause, ouver uvirgole di sopra figurate, cioè

se quelle occupano dui, o tre spatii., poò che occupado tre spatii, dimostrano

il modo minore pfetto, et se dui, il minore impfetto. Questo medesimo mo

si usita dalli compositori dimostrare alcuna uvolta co una sola pausa

[#s1523: di] [#s1529: di] [#s1539: di] [#s1562: ] lunga di tre spatii, come qui.

. Et nota, che li musici hano ordinato, che tal modo resti nel esser suo, auvega che le breuvi cotenute in quello fussino di qtitaà uvariate, siì come piuù apieno di poi si dichia-riraà. Et pcheé anchora no sia dubbio quado detto modo minore sia pfetto,

o ipfetto, si hano a cosiderare le pause, ouver uvirgole di sopra figurate, cioè

se quelle occupano dui, o tre spatii., poò che occupado tre spatii, dimostrano

il modo minore pfetto, et se dui, il minore impfetto. Questo medesimo mo

si usita dalli compositori dimostrare alcuna uvolta co una sola pausa

[#s1523: di] [#s1529: di] [#s1539: di] [#s1562: ] lunga di tre spatii, come qui.  pP tato, ritrouvado detta pausa delli tre

spatii, farai il medesimo giuditio circa la pfettioe di detto mo mino(re.

pP tato, ritrouvado detta pausa delli tre

spatii, farai il medesimo giuditio circa la pfettioe di detto mo mino(re.

CHE COSA SIA TEMPO. CAP. VIII.

, a di-notare, che ogni tepo, ouver breuve habbia a essere numerata impfetta, ouvero di quantitaà di semibreuvi due, come è detto. Ma il tepo, [s1529: page 24]che si considera

esser pfetto: è quado la breuve consiste del numero di tre semibreuvi, la qual

quatitaà, et numero si descriuve co il sequete segno,

, a di-notare, che ogni tepo, ouver breuve habbia a essere numerata impfetta, ouvero di quantitaà di semibreuvi due, come è detto. Ma il tepo, [s1529: page 24]che si considera

esser pfetto: è quado la breuve consiste del numero di tre semibreuvi, la qual

quatitaà, et numero si descriuve co il sequete segno,  ., p la qual cosa saraà

differete di una mezza parte della breuve, ouver tepo binario. Et pcheé alcui

dicono, che la semibreuve aggiuta alla breuve del tepo pfetto è parte terza

di essa breuve, si risponde che [#s1523: no [sic: no]] [#s1529: no] [#s1539: no] [#s1562: no] , pcheé il tepo (come è detto) p sua natura

fu costituito di uvalimeto di due semibreuvi. Essendo aduq tal quatitaà sta-bile, et ferma, ne segue, che l'augumeto di quella semibreuve non è la terza

parte del tepo, ma solo la mezza di essa breuve, quado tal nota sia aggiuta.

mMa quado tal breuve, o tepo p seé si dimostra pfetto, allhora la semibreuve saraà conumerata, et chiamata parte terza di quella breuve, o tepo. Per tato dico, che la semibreuve aggiuta alla figura breuve impfetta è mezza pte, et no

terza, et quella inchiusa nella pfetta breuve è parte terza della sua quatitaà.

., p la qual cosa saraà

differete di una mezza parte della breuve, ouver tepo binario. Et pcheé alcui

dicono, che la semibreuve aggiuta alla breuve del tepo pfetto è parte terza

di essa breuve, si risponde che [#s1523: no [sic: no]] [#s1529: no] [#s1539: no] [#s1562: no] , pcheé il tepo (come è detto) p sua natura

fu costituito di uvalimeto di due semibreuvi. Essendo aduq tal quatitaà sta-bile, et ferma, ne segue, che l'augumeto di quella semibreuve non è la terza

parte del tepo, ma solo la mezza di essa breuve, quado tal nota sia aggiuta.

mMa quado tal breuve, o tepo p seé si dimostra pfetto, allhora la semibreuve saraà conumerata, et chiamata parte terza di quella breuve, o tepo. Per tato dico, che la semibreuve aggiuta alla figura breuve impfetta è mezza pte, et no

terza, et quella inchiusa nella pfetta breuve è parte terza della sua quatitaà. puto mezza parte della breuve p ca del tepo ipfetto.

puto mezza parte della breuve p ca del tepo ipfetto.  puto 3a parte della breuve p causa del tepo pfetto.

puto 3a parte della breuve p causa del tepo pfetto.  [s1523: page 24]

[s1523: page 24]CHE COSA SIA PROLA-TIONE. CAP. VIII [sic: IX].

.,

.,  . Hauvendo aduque li detti deputato, et ordinato

due sorti di prolatione, cioè perfetta, et imperfetta, ouvero maggiore, et minore, è da sapere, che douve detto punto saraà messo nella figura circolare, o

semicircolare, quella esser detta plation [s1562: page 13]maggiore, ouver pfetta, nella quale

prolatione si trouveraà la semibreuve di quantitaà, et numero di tre minime.,

Iimperoò che mancando il punto nelli sopradetti segni, resteraà diminuta,

et sol binaria, come nelli sequenti.,

. Hauvendo aduque li detti deputato, et ordinato

due sorti di prolatione, cioè perfetta, et imperfetta, ouvero maggiore, et minore, è da sapere, che douve detto punto saraà messo nella figura circolare, o

semicircolare, quella esser detta plation [s1562: page 13]maggiore, ouver pfetta, nella quale

prolatione si trouveraà la semibreuve di quantitaà, et numero di tre minime.,

Iimperoò che mancando il punto nelli sopradetti segni, resteraà diminuta,

et sol binaria, come nelli sequenti.,  .,

.,  .Prolatione pfetta òo uvero maggre

.Prolatione pfetta òo uvero maggre  Prolatione ipfa o uvero minorée

Prolatione ipfa o uvero minorée  Per tanto si può conchiudere,

che siì come p le pause di sopra dimostrate ne risulta il modo, et per il cir-colo, et semicircolo il tempo, cosiì per il punto la prolatione perfetta, come

per la sequente figura si dimostra. [s1529: page 25]

Per tanto si può conchiudere,

che siì come p le pause di sopra dimostrate ne risulta il modo, et per il cir-colo, et semicircolo il tempo, cosiì per il punto la prolatione perfetta, come

per la sequente figura si dimostra. [s1529: page 25]

/,

/,  .,

.,  . .,

. .,  ., congiunti a ciascuna pausa,

ouvero uvirgole inditiale, per li quali facilmete si haraà notitia di quello, che

necessariamete debbe ogni prattico esser capace. Et pcheé alcuo dubiteraà,

se ritrouvadosi un canto, nel principio del qual no fussi segno di tepo, o prolatione, ma solo le pause dimostrati li modi, se tal canto sia senza ragione

composto, Ssi risponde, che no, percheé le pause delli modi predetti farano

dui effetti uvarii in questo canto:. pPrima dimostrano la quantitaà, et uvalore

delle note, di poi sono in taciturnitaà numerate.

., congiunti a ciascuna pausa,

ouvero uvirgole inditiale, per li quali facilmete si haraà notitia di quello, che

necessariamete debbe ogni prattico esser capace. Et pcheé alcuo dubiteraà,

se ritrouvadosi un canto, nel principio del qual no fussi segno di tepo, o prolatione, ma solo le pause dimostrati li modi, se tal canto sia senza ragione

composto, Ssi risponde, che no, percheé le pause delli modi predetti farano

dui effetti uvarii in questo canto:. pPrima dimostrano la quantitaà, et uvalore

delle note, di poi sono in taciturnitaà numerate.  oOnde trouvado in una can-tilena le pause del modo maggiore, et minore perfetto, non solo sarano in

quello le maxime, et lunghe perfette, ma anchora si haranno a numerare

dette pause, et cosiì de glialtri. mMa quando fussino accompagnate con li

segni inanzi detti, et precedendo tal pause li segni, haranno forza solo di

dimostrare il uvalore di dette figure in esso canto. [s1529: page 26]

oOnde trouvado in una can-tilena le pause del modo maggiore, et minore perfetto, non solo sarano in

quello le maxime, et lunghe perfette, ma anchora si haranno a numerare

dette pause, et cosiì de glialtri. mMa quando fussino accompagnate con li

segni inanzi detti, et precedendo tal pause li segni, haranno forza solo di

dimostrare il uvalore di dette figure in esso canto. [s1529: page 26]Quanto sia il uvalore delle note nel modo maggiore perfetto, et impfetto, modo minor perfetto, et imperfetto. CAP. X.Parts of this chapter are criticised in a letter written by Giovanni Spataro to Aaron, dated 19 September 1523. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 262-263.

[#s1523: et] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] ogni maxima è perfetta,

et uvaleraà tre lunghe., 9. breuvi, ouver tepi, semibreuvi. 18. et mini-me. 36.

[#s1523: et] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] ogni maxima è perfetta,

et uvaleraà tre lunghe., 9. breuvi, ouver tepi, semibreuvi. 18. et mini-me. 36.

- Cosiì la lunga uvaleraà tre breuvi., 6. semi. [#s1523: et] [#s1529: et] [#s1539: ] [#s1562: ] minime. 12.

- La breuve uvaleraà. 2. semibreuvi, et minime. 4. [s1562: page 14]

- La semibreuve uvaleraà. 2. minime.

auvertisca, che in esso modo la

maxima uvaleraà. 3. lun-ghelunghe, breuvi. 6., semibreuvi. 12. [s1523: page 26]

auvertisca, che in esso modo la

maxima uvaleraà. 3. lun-ghelunghe, breuvi. 6., semibreuvi. 12. [s1523: page 26]- Cosiì la lunga uvaleraà. 2. breuvi., 4. semibreuvi, et minime. 8.

- La breuve uvaleraà. 2. semibreuvi., 4. minime, et semiminime. 8.

- La semibreuve uvaleraà. 2. minime, et. 4. semiminime.

- La lunga uvaleraà. 3. breuvi., semi-breuvi. 6. et minime. 12.

- La breuve uvaleraà. 2. semibreuvi, et minime. 4.

- La semibreuve uvaleraà. 2. minime, et. 4. semiminime.

- Cosiì la lunga uvaleraà. 3. breuvi, semibreuvi. 6., minime. 12.

- La breuve uvaleraà. 2. semibreuvi, minime. 4.

- La semibreuve uvaleraà minime. 2.

- Cosiì la lunga uvaleraà. 2. breuvi., semibreuvi. 4., minime. 8. [s1529: page 27]

- La breuve uvaleraà. 2. semibreuvi, et minime. 4.

- La semibreuve uvaleraà. 2. minime, et. 4. semiminime,.

]

]

§ Del uvalore di ciascheduna nota nel modo maggior perfetto

inanzi posto il sequente segno/,  /. CAP. XI.

/. CAP. XI.

- Tre lunghe, percheé il modo maggiore è perfetto.;

- Nouve breuvi, percheé ciascuna lunga uval. 3. tempi.;

- Ventisette semibreuvi, percheé ciascuna breuve ne uval. 3.;

- Ottanta, et una minima, percheé ciascuna semibreuve uval. 3. minime.;

- Ttre lunghe, percheé la maxima è perfetta.;

- Ddue breuvi, percheé la lungha è imperfetta.;

- Ttre semibreuvi, percheé la breuve è perfetta.; [s1523: page 27]

- Ttre minime, percheé la semibreuve è perfetta.

- Ddue lunghe, percheé la maxima è imperfetta;

- Ssei breuvi, percheé la lunga uval. 3. breuvi,;

- Ddeciotto semibreuvi, percheé la breuve uval. 3. semibreuvi;

- Ccinquanta quatro minime, percheé la semibreuve uval. 3. minime.

- Ddue lunghe, percheé la maxima è imperfetta;

- Ssei breuvi, percheé la lungha ne uval. 3,;

- Ssemibreuvi. 18., percheé la breuve [#s1523: ne uval. 3] [#s1529: éè perfetta] [#s1539: eè perfetta] [#s1562: è perfetta] ,;

- Mminime. 54., percheé la semibreuve ne uval. 3.

- Ddue lunghe, percheé la maxima è imperfetta,;

- Bbreuvi. 4., percheé la lunga è imperfetta,;

- Ssemibreuvi. 12., percheé le breuvi son perfette,;

- Mminime. 36., percheé le semibreuvi son pfette, come la figura dimostra.

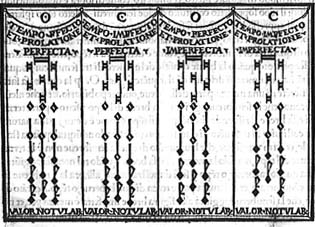

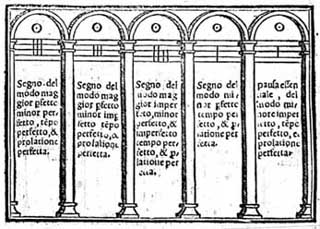

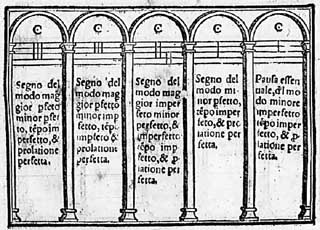

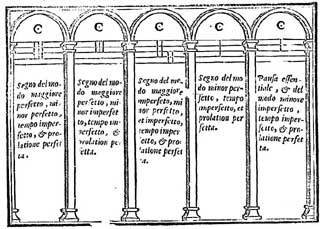

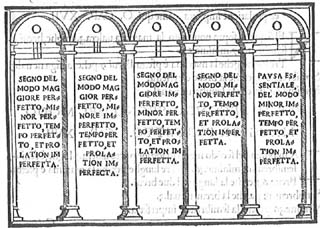

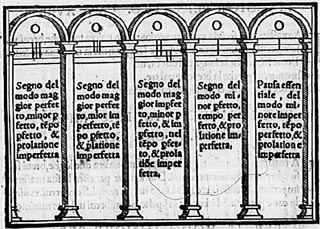

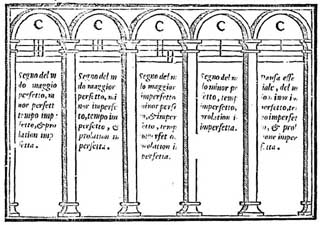

PRIMA DIMOSTRATIONE.

PRIMA DIMOSTRATIONE.

PRIMA DIMOSTRATIONE.

PRIMA DIMOSTRATIONE.

VALORE DEL MODO MAGGIOR PERFETTO

NEL TEMPO IMPERFETTO, ET PROLATION

PERFETTA, COME QVUI,  . CAP. XII.

. CAP. XII.

- tre lunghe, per essere la maxima perfetta.;

- breuvi. 9., per che la lunga è pfetta.;

- semibreuvi. 18., percheé la breuve uval. 2. semibreuvi.;

- minime. 54., percheé la semibreuve uval. 3. minime.

PER IL SECONDO MODO DEL MAGGIOR PERFETTO. CAP. XIII.

- Ttre lunghe, percheé la maxima è perfetta,;

- breuvi. 6., percheé la lunga è imperfetta,;

- semibreuvi. 12., percheé la breuve è imperfetta,;

- minime. 36., percheé la semibreuve è perfetta.

PER IL MODO MAGGIORE IMPER-FETTO. CAP. XIIII.

- due lunghe, pcheé la maxima eè imperfetta,;

- breuvi. 6., per essere perfetta la sua lunga,;

- semibreuvi. 12., per essere im-perfetta la sua breuve,;

- minime. 36., pcheé le semibreuvi son perfette.

PER IL MODO MINORE PERFETTO. CAP. XV.

- due lunghe, per essere impfetta la sua maxima,;

- breuvi sei, per essere la sua lunga [#s1523: qua] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] perfetta,;

- semibreuvi. 12, per esser la sua breuve no perfetta,;

- minime. [#s1523: 36] [#s1529: xxxvi] [#s1539: xxxv [sic: xxxvi]] [#s1562: xxxv [sic: xxxvi]] , pcheé la semibreuve [#s1523: uvien] [#s1529: è] [#s1539: eè] [#s1562: è] perfetta.

PER IL MODO MINORE IMPERFETTO. CAP. XVI.

- due lunghe., respetto alla maxima impfetta,;

- breuvi. 4., respetto alla luga impfetta,;

- semibreuvi. 8., cagioe del tepo impfetto,;

- minime. 24., pcheé la semibreuve è pfetta, come nella figure appare.

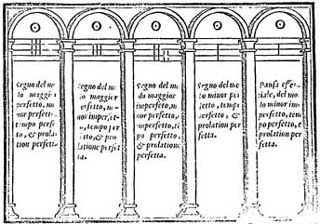

SECONDA DIMOSTRATIONE.

SECONDA DIMOSTRATIONE.

SECONDA DIMOSTRATIONE.

SECONDA DIMOSTRATIONE.

VALORE DEL MODO MAGGIOR PERFETTO

NEL SEGNO DEL TEMPO PERFETTO,

et prolatione impfetta, come qui,  . Cap. XVII.

. Cap. XVII.

- Ttre lughe, pcheé la maxima è pfetta.;

- Bbreuvi. 9., pcheé la luga ne uval. 3.;

- Ssemibreuvi. 27., percheé la breuve è perfetta.;

- Mminime. 54., percheé la semibreuve ne uval. [#s1523: 3 [sic: 2]] [#s1529: due minime] [#s1539: due minime] [#s1562: due Mminime] .

PER IL SECONDO SEGNO DEL MODO MAGGIOR PERFETTO. CAP. XVIII.

- Ttre lunghe, percheé la maxima è pfetta.;

- Bbreuve. 6, percheé la lunga uval due breuvi.;

- Ssemibreuvi. 18., percheé la breuve ne uval. 3.;

- Mminime. 36, percheé la semibreuve è imperfetta.

PER IL MODO MAGGIOR IMPERFETTO. CAP. XIX.

- Ddue lughe, p esser la sua maxima ipfetta.;

- Bbreuvi. 6, pcheé la luga uval. 3. tepi.;

- Ssemibre. 18, pcheé la breuve è pfetta.;

- Mminime. [#s1523: 36] [#s1529: xxxvi] [#s1539: xxx [sic: xxxvi]] [#s1562: xxx [sic: xxxvi]] , percheé la semibreuve uval. 2. minime.

PER IL MODO MINORE PERFETTO. CA. XX.

- Ddue lunghe, per essere la maxima imperfetta.;

- Bbreuvi 6, pcheé la luga ne uval. 3.;

- Ssemibreuvi 18, percheé il tepo è pfetto.;

- Mminime 36, percheé la semibreuve è imperfetta.

PER IL MODO MINORE IMPERFETTO. CAP. XXI.

- Ddue lunghe, per essere ogni maxima impfetta.;

- Bbreuvi 4, p essere ogni luga ipfetta.;

- Ssemib. 12, pcheé la bre. uval. 3. semi.;

- Mminime 24, percheé la semibreuve uval 2 minime.

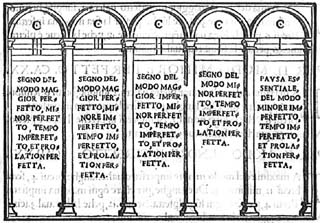

TERZA DIMOSTRATIONE.

TERZA DIMOSTRATIONE.

TERZA DIMOSTRATIONE.

TERZA DIMOSTRATIONE.

VALORE DEL MODO MAGGIOR PERFETTO

NEL SEGNO DEL TEMPO, ET PROLATIONE

IMPERFETTA, COME QVUI,  . CAP. XXII.

. CAP. XXII.

- Ttre lunge [sic: lunghe], pcheé la maxima è pfetta,;

- breuvi. 9, pcheé la lun-ga ne uval. 3.;

- semibreuvi. 18., pcheé la breuve è impfetta,;

- minime. 36, pcheé la semibreuve no è perfetta.

PER IL SECONDO SEGNO DEL MODO MAGGIOR PERFETTO. CAP. XXIII.

- Ttre lunghe, percheé la maxima è perfetta.;

- breuvi. 6., per che la luga è imperfetta.;

- semibreuvi. 12, percheé li tepi sono imperfetti.;

- minime. 24, percheé la semibreuve è imperfetta.

PER IL MODO MAGGIOR IMPERFETTO. CAP. XXIIII.

- Ddue lughe, pcheé la maxima no è pfetta;

- breuvi. 6, pcheé la lunga è pfetta,;

- semibreuvi. 12, p esser il suo tempo imper-fetto.;

- minime. 24, pcheé la semibreuve è imperfetta.

PER IL MODO MINOR PER-FETTO. CAP. XXV.

- Ddue lunghe, pcheé la maxima è imperfetta,;

- breuvi 6, percheé la lunga ne uval. 3.;

- semibreuvi. 12, percheé la breuve è imper-fetta.;

- minime 24, percheé la semibreuve è imperfetta.

PER IL MODO MINORE IMPERFETTO. CAP. XXVI.

- Ddue lunghe, pcheé la maxima è imparf tta [sic: imparfetta].;

- bre-uvi 4, pcheé la lunga ne uval. 2.;

- semibreuvi. 8, pcheé la breuve è impfetta,;

- minime 16, percheé la semibreuve [#s1523: ne] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] uval. 2., come p la figura è chiaro.

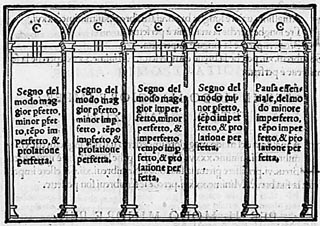

QVUARTA DIMOSTRATIONE.

QVUARTA DIMOSTRATIONE.

QVUARTA DIMOSTRATIONE.

QVUARTA DIMOSTRATIONE.

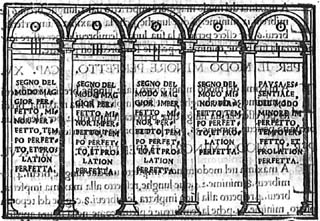

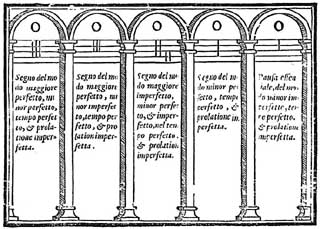

DELLA INTELLIGENZA DEL MODO MAG-GIOR PERFETTO, ET IMPERFETTO:, modo minore, et tempo, per uvarii segni dimostrato. CAP. XXVII.For further information on the conception of the modes favoured by the Ancients, see also a letter written by Aaron to Giovanni Del Lago, dated 7 October 1539, in Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 715-725.

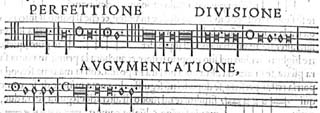

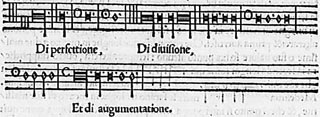

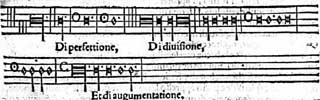

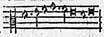

33.Modo maggre pfo modo mire pfo Tempo pfo Il perfetto uveramete si conosceuva dallo impfetto p il circolo,

qual è figura [s1529: page 35]perfetta:, et l'imperfetto p il semicircolo:; et cosiì per la cifra ternaria [#s1523: ] [#s1529: la ] [#s1539: la ] [#s1562: la ] perfettione, et per la binaria [#s1523: ] [#s1529: la ] [#s1539: la ] [#s1562: l'] imperfettione. Per tanto il sopradetto

si dirà segno di modo maggior perfetto per rispetto del circolo, et per la

prima cifra di modo minor perfetto, et per la seconda di tempo anchor

perfetto. Cosiì ritrouvando il semicircolo, haraà natura del modo maggiore [s1523: page 33]impfetto, per esser forma imperfetta:; et se di poi seguiraà la binaria cifra,

modo minore imperfetto:. eEt se nel l'ultimo il simile trouverai, saraà indicio

di tempo imperfetto., come li presenti dimostrano.,

33.Modo maggre pfo modo mire pfo Tempo pfo Il perfetto uveramete si conosceuva dallo impfetto p il circolo,

qual è figura [s1529: page 35]perfetta:, et l'imperfetto p il semicircolo:; et cosiì per la cifra ternaria [#s1523: ] [#s1529: la ] [#s1539: la ] [#s1562: la ] perfettione, et per la binaria [#s1523: ] [#s1529: la ] [#s1539: la ] [#s1562: l'] imperfettione. Per tanto il sopradetto

si dirà segno di modo maggior perfetto per rispetto del circolo, et per la

prima cifra di modo minor perfetto, et per la seconda di tempo anchor

perfetto. Cosiì ritrouvando il semicircolo, haraà natura del modo maggiore [s1523: page 33]impfetto, per esser forma imperfetta:; et se di poi seguiraà la binaria cifra,

modo minore imperfetto:. eEt se nel l'ultimo il simile trouverai, saraà indicio

di tempo imperfetto., come li presenti dimostrano.,  22Modo maggre impfo

22Modo maggre impfo  22 minore impfo tepo ipfo .

22 minore impfo tepo ipfo .  3i1. mo magge ipfo minore pfetto tepo impfoAnchora se sa-raà prima la ternaria cifra, diremo modo minore perfetto,

3i1. mo magge ipfo minore pfetto tepo impfoAnchora se sa-raà prima la ternaria cifra, diremo modo minore perfetto,  32., et se

saraà ultima, tempo perfetto, come qui,

32., et se

saraà ultima, tempo perfetto, come qui,  23.Mo mag imp mi ip tempo per

23.Mo mag imp mi ip tempo per  23 Ma se saraà la prima, et la

seconda cifra ternaria, haremo modo minor perfetto, et tempo perfetto:,

come qui,

23 Ma se saraà la prima, et la

seconda cifra ternaria, haremo modo minor perfetto, et tempo perfetto:,

come qui,  33Mo ma imp mi p tepo pfetto.

33Mo ma imp mi p tepo pfetto.  33 . Se anchora saraà la prima, et secoda cifra binaria, saraà

modo minore imperfetto, et tepo impfetto:, come qui,

33 . Se anchora saraà la prima, et secoda cifra binaria, saraà

modo minore imperfetto, et tepo impfetto:, come qui,  22.Mo ma ip mi imp tempo imp

22.Mo ma ip mi imp tempo imp  22 Et pcheé tal

ordine dalli nostri copositori no è usitato, piuù di questo no mi extenderoò.

22 Et pcheé tal

ordine dalli nostri copositori no è usitato, piuù di questo no mi extenderoò.

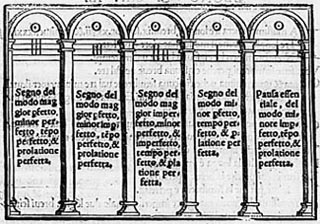

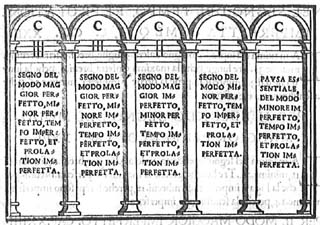

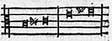

DELLA COGNITIONE DEL MODO MINOR PERFETTO, ET IMPERFETTO, TEMPO, ET PROLATIONE, PER VARII SEGNI. CAP. XXVIII.

3. Et quado tal circolo saraà con la

binaria, diremo modo minor perfetto, et tepo imperfetto, come qui,

3. Et quado tal circolo saraà con la

binaria, diremo modo minor perfetto, et tepo imperfetto, come qui,  2.

Se anchora saraà trouvato il semicircolo co la cifra ternaria, dimostreraà lo

imperfetto minore modo nel tepo perfetto, come qui,

2.

Se anchora saraà trouvato il semicircolo co la cifra ternaria, dimostreraà lo

imperfetto minore modo nel tepo perfetto, come qui,  3., et con la bi-naria, modo minore imperfetto, et tepo imperfetto, come qui,

3., et con la bi-naria, modo minore imperfetto, et tepo imperfetto, come qui,  2. Oltra

di questo, [s1529: page 36]uvolendo elli segnare la prolation pfetta, lo augumetano di uno

punto in mezzo del circolo, o semicircolo, come nelli segueti segni si uvede:

2. Oltra

di questo, [s1529: page 36]uvolendo elli segnare la prolation pfetta, lo augumetano di uno

punto in mezzo del circolo, o semicircolo, come nelli segueti segni si uvede:

3.,

3.,  2.,

2.,  3.,

3.,  2., li quali al presente poco si usano. Non dimeno il tutto

sia in tuo arbitrio. [s1523: page 34]

2., li quali al presente poco si usano. Non dimeno il tutto

sia in tuo arbitrio. [s1523: page 34]COME SIANO INTESE LE NOTE, OVER FIGVURE PERFETTE. CAP. XXVIIII .

cioè che una nota simile inanzi a una altra a seé [s1539: page 20]simile mai non puoò essere

imperfetta:, intendendo quelli la similitudine non secondo il colore, ma se-condo la forma:, bencheé alcuni impropriamente rompano tal regola, po-nendo inanzi due simili una minor con il punto inanzi posto:, pensando

che detto punto habbia forza di imperficere tal prima nota:. mMa quanto

siano lontani [s1562: page 20]dalla uveritaà, et dalla commune openione delli antichi musi-chi, [#s1523: in] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] questo lo dimostrano, peroò che sela impfettione ha luoco in tutte le

minori figure, no hauvendo la perfettione osseruvata [#s1523: nelle] [#s1529: in le] [#s1539: in le] [#s1562: nelle] simili, sarebbe da

meno, che detta imperfettione,. eEt in questa similitudine s'inchiudono an-chora le pause, le quali sarano nel secodo modo per noi inanzi detto:, per-cheé trouvando la maxima dauvanti alle tre pause dimostratiuve, [#s1523: del] [#s1529: il] [#s1539: il] [#s1562: il] modo

maggior perfetto:, o siano pause di tre tempi o dui, per esser dette pause la

quatitaà, et uvalore d'una figura maxima:, restano simili a essa figura:, et per

consequente detta maxima è perfetta,. cCosiì la lunga del modo minor per-fetto appresso la pausa delli tre tempi, o dui, sempre saraà perfetta., bencheé

alcuni a questo siano cotrarii:, cioè che essa lunga nanzi la pausa delli dui

tempi nel modo minor perfetto antedetto, [s1529: page 37]no sempre sia perfetta, p molte

cause, quali (per non essere prolisso) lascieremo.This sentence seems to be a response to a criticism contained in a letter sent to Aaron by Giovanni Spataro, dated February

1523. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 245. Nondimeno quello, che

a te piuù piace: osseruverai. Adunque la breuve, et semibreuve del tempo per-fetto, et prolation pfetta nanzi la sua simile figura, o sia pausa a seé equale: [s1523: page 35]sempre saraà pfetta. Il terzo modo è, che ogni maxima di esso modo mag-gior pfetto, hauvendo appresso a seé un punto, tal punto è la reintegratione,

et augumeto di una parte terza., laquale reintegratione dimostra, che essa

maxima è di quantitaà perfetta, ouver di tre lunghe, come fu detto di sopra.

Onde questo medesimo si concede alla lunga del modo minor perfetto:, et

il simile alla breuve, et semibreuve del tempo, et prolation perfetta:, come manifesta la figura presente:, nella quale non s'eè hauvuto riguardo al numero

delle note negre, ma solo alla breuvitaà:, come examinando uvederai.

cioè che una nota simile inanzi a una altra a seé [s1539: page 20]simile mai non puoò essere

imperfetta:, intendendo quelli la similitudine non secondo il colore, ma se-condo la forma:, bencheé alcuni impropriamente rompano tal regola, po-nendo inanzi due simili una minor con il punto inanzi posto:, pensando

che detto punto habbia forza di imperficere tal prima nota:. mMa quanto

siano lontani [s1562: page 20]dalla uveritaà, et dalla commune openione delli antichi musi-chi, [#s1523: in] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] questo lo dimostrano, peroò che sela impfettione ha luoco in tutte le

minori figure, no hauvendo la perfettione osseruvata [#s1523: nelle] [#s1529: in le] [#s1539: in le] [#s1562: nelle] simili, sarebbe da

meno, che detta imperfettione,. eEt in questa similitudine s'inchiudono an-chora le pause, le quali sarano nel secodo modo per noi inanzi detto:, per-cheé trouvando la maxima dauvanti alle tre pause dimostratiuve, [#s1523: del] [#s1529: il] [#s1539: il] [#s1562: il] modo

maggior perfetto:, o siano pause di tre tempi o dui, per esser dette pause la

quatitaà, et uvalore d'una figura maxima:, restano simili a essa figura:, et per

consequente detta maxima è perfetta,. cCosiì la lunga del modo minor per-fetto appresso la pausa delli tre tempi, o dui, sempre saraà perfetta., bencheé

alcuni a questo siano cotrarii:, cioè che essa lunga nanzi la pausa delli dui

tempi nel modo minor perfetto antedetto, [s1529: page 37]no sempre sia perfetta, p molte

cause, quali (per non essere prolisso) lascieremo.This sentence seems to be a response to a criticism contained in a letter sent to Aaron by Giovanni Spataro, dated February

1523. See Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 245. Nondimeno quello, che

a te piuù piace: osseruverai. Adunque la breuve, et semibreuve del tempo per-fetto, et prolation pfetta nanzi la sua simile figura, o sia pausa a seé equale: [s1523: page 35]sempre saraà pfetta. Il terzo modo è, che ogni maxima di esso modo mag-gior pfetto, hauvendo appresso a seé un punto, tal punto è la reintegratione,

et augumeto di una parte terza., laquale reintegratione dimostra, che essa

maxima è di quantitaà perfetta, ouver di tre lunghe, come fu detto di sopra.

Onde questo medesimo si concede alla lunga del modo minor perfetto:, et

il simile alla breuve, et semibreuve del tempo, et prolation perfetta:, come manifesta la figura presente:, nella quale non s'eè hauvuto riguardo al numero

delle note negre, ma solo alla breuvitaà:, come examinando uvederai.

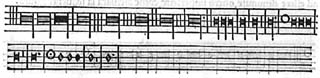

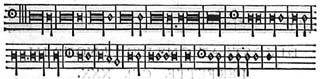

DIMOSTRATIONE DELLE NOTE PERFETTE.

[#s1523: DIMOSTRATIONE] [#s1529: ] [#s1539: ] [#s1562: ] DELLE NOTE IM-PERFETTE. CAP. XXX.

IMPERFETTIONE DELLE NOTE.

COME LA LVUNGA NEL TEMPO PERFETTO NON SI PVUO' DIRE IMPERFETTA. CAP. XXXI.

,

,  . Anchora accaderia della breuve posta in questo segno/,

. Anchora accaderia della breuve posta in questo segno/,  [#s1523:

[#s1523:  ] [#s1529:

] [#s1529:  ] [#s1539:

] [#s1539:  [sic: delete]] [#s1562:

[sic: delete]] [#s1562:  [sic: delete]] ,

la quale dimostra numero di due semibreuvi:, le quali sono numero di 6

minime:, che essa anchora si potesse dire breuve pfetta:, pcheé sei minime fano

la quatitaà di tre semibreuvi nella prolatione impfetta., et in molti altri modi

si potria dimostrare:, delli quali ne nascerebbe assai incouvenienti:, ma solo si

cosiderano le parti propinque a generare il pfetto numero, et lo impfetto.,

[sic: delete]] ,

la quale dimostra numero di due semibreuvi:, le quali sono numero di 6

minime:, che essa anchora si potesse dire breuve pfetta:, pcheé sei minime fano

la quatitaà di tre semibreuvi nella prolatione impfetta., et in molti altri modi

si potria dimostrare:, delli quali ne nascerebbe assai incouvenienti:, ma solo si

cosiderano le parti propinque a generare il pfetto numero, et lo impfetto., consideratione buona.

Ddel che diremo la lunga di sopra da noi assonta, quado a lei saraà tolto al-cuna parte:, lunga diminuta, et no impfetta:, percheé [#s1523: alcuna cosa] [#s1529: cosa alcuna] [#s1539: cosa alcuna] [#s1562: cosa alcuna] no si debbe

dire esser impfetta, se prima no è stata in lei pfettione.

consideratione buona.

Ddel che diremo la lunga di sopra da noi assonta, quado a lei saraà tolto al-cuna parte:, lunga diminuta, et no impfetta:, percheé [#s1523: alcuna cosa] [#s1529: cosa alcuna] [#s1539: cosa alcuna] [#s1562: cosa alcuna] no si debbe

dire esser impfetta, se prima no è stata in lei pfettione.

DELLA COGNITIONE, ET NATVURA DEL PVUNTO. CAP. XXXII. Much of this chapter is taken from a letter written by Giovanni Spataro to Aaron, dated 7 March 1521, published in Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 232-236.

pcheé numerado queste

pcheé numerado queste  alla breuve,

si dice due:, et alla sequete semibreuve una:, che fanno insieme giunte tre., Mma

numerado questo

alla breuve,

si dice due:, et alla sequete semibreuve una:, che fanno insieme giunte tre., Mma

numerado questo  alla breuve, no si diraà due, et al puto una:, ma si nomina essa breuve con il punto, dicendo tre:, come se fusse una breuve, la quale

senza alcuno segno [s1539: page 22]accidetale p seé fusse [#s1523: integra] [#s1529: intera] [#s1539: intera] [#s1562: intera] , et pfetta, come qui.

alla breuve, no si diraà due, et al puto una:, ma si nomina essa breuve con il punto, dicendo tre:, come se fusse una breuve, la quale

senza alcuno segno [s1539: page 22]accidetale p seé fusse [#s1523: integra] [#s1529: intera] [#s1539: intera] [#s1562: intera] , et pfetta, come qui.  pP tato esso punto è detto di pfettione:, pcheé dimostra, che tal figura dal co-positore è pserata [sic: preservata] [#s1523: integra] [#s1529: intera] [#s1539: intera] [#s1562: intera] , et pfetta:, percheé senza il puto forse sarebbe da

una sequete semibreuve fatta impfetta, come comada il precetto della imp-fettione. Sogliono alcuni intedere tal punto essere il uvalimeto di una semi-[s1523: page 38]

breuve cantabile:, et forse anchor si pensano, che siano catabili li punti dopo

tal note, a li quali si risponde, che se tal punto fusse inteso essere una semi-breuve, come qui,

pP tato esso punto è detto di pfettione:, pcheé dimostra, che tal figura dal co-positore è pserata [sic: preservata] [#s1523: integra] [#s1529: intera] [#s1539: intera] [#s1562: intera] , et pfetta:, percheé senza il puto forse sarebbe da

una sequete semibreuve fatta impfetta, come comada il precetto della imp-fettione. Sogliono alcuni intedere tal punto essere il uvalimeto di una semi-[s1523: page 38]

breuve cantabile:, et forse anchor si pensano, che siano catabili li punti dopo

tal note, a li quali si risponde, che se tal punto fusse inteso essere una semi-breuve, come qui,  la breuve restaria pfetta: et la secoda semibreuve no sarebbe alterata, come si dimostreraà nel sequen-te cap., pcheé resteria in tal processo, et figura.

la breuve restaria pfetta: et la secoda semibreuve no sarebbe alterata, come si dimostreraà nel sequen-te cap., pcheé resteria in tal processo, et figura.  Ma dico, che

quel punto in tale essempio è supfluo, essendo dallui posto

p punto di pfettione., pcheé il punto della pfettione è quello, il quale senza

tal puto, la nota, alla quale esso puto è di poi posto, resta impfetta:. pP tato, se

in tal figura saraà leuvato quel punto:, la breuve resteraà cosiì pfetta senza puto,

come si faccia col punto. Dico adunque che il punto della perfettione no è

quatitaà, neé parte del tepo:, ma solamete è segno, accioò che il catore copreda

che la nota, che ha il puto dopo seé è coseruvata dalla iperfettioe. eEt p tal causa

la secoda semibreuve saraà in questo essempio alterata,

Ma dico, che

quel punto in tale essempio è supfluo, essendo dallui posto

p punto di pfettione., pcheé il punto della pfettione è quello, il quale senza

tal puto, la nota, alla quale esso puto è di poi posto, resta impfetta:. pP tato, se

in tal figura saraà leuvato quel punto:, la breuve resteraà cosiì pfetta senza puto,

come si faccia col punto. Dico adunque che il punto della perfettione no è

quatitaà, neé parte del tepo:, ma solamete è segno, accioò che il catore copreda

che la nota, che ha il puto dopo seé è coseruvata dalla iperfettioe. eEt p tal causa

la secoda semibreuve saraà in questo essempio alterata,  et no in

questo.

et no in

questo.  aAduque tal puto mai no è catato, neé anchora

è uvalore di semib., ma (come ho detto) sta come segno dimostrate la [s1562: page 22]pfettione alla breuve:, la quale forse saria diminuta, et imperfetta di una semibreuve

sequete, o suo uvalore. La cosideratione del Punto de la diuvisioneputo della diuvisione si manifesta

nelle copositioni del modo maggiore, et minor pfetto, anchora nel tepo, et

prolatione pfetta., pcheé trouvadosi il modo, tepo, et prolatioe diminuti della

sua terza parte, et bisognado il fauvore a tale reintegratione, è stato necessa-rio hauvere stabilito tal segno a riducere la qtitaà ternaria secodo la natura,

et forma delle note,. eEt pcheé il puto molte uvolte uvaria nella sua diuvisione, ti

auvertisco, che il punto di sopra detto dopo la sua diuvisione puoò impficere,

et alterare., pcheé [s1529: page 41]trouvado la presente figuratione,

aAduque tal puto mai no è catato, neé anchora

è uvalore di semib., ma (come ho detto) sta come segno dimostrate la [s1562: page 22]pfettione alla breuve:, la quale forse saria diminuta, et imperfetta di una semibreuve

sequete, o suo uvalore. La cosideratione del Punto de la diuvisioneputo della diuvisione si manifesta

nelle copositioni del modo maggiore, et minor pfetto, anchora nel tepo, et

prolatione pfetta., pcheé trouvadosi il modo, tepo, et prolatioe diminuti della

sua terza parte, et bisognado il fauvore a tale reintegratione, è stato necessa-rio hauvere stabilito tal segno a riducere la qtitaà ternaria secodo la natura,

et forma delle note,. eEt pcheé il puto molte uvolte uvaria nella sua diuvisione, ti

auvertisco, che il punto di sopra detto dopo la sua diuvisione puoò impficere,

et alterare., pcheé [s1529: page 41]trouvado la presente figuratione,  questo punto

uviene a generare dui effetti.: prima diuvide, da poi impfice., pcheé

no si trouvado il punto fra le due semib., uverebbe ad essere la prima breuve di

quatitaà perfetta, et per consequente la seconda semibreuve sarebbe alterata,

no essendo tal puto di diuvisione. Suole anchora alcune uvolte opare diuvisione, et alteratione (come è detto) in questo modo,

questo punto

uviene a generare dui effetti.: prima diuvide, da poi impfice., pcheé

no si trouvado il punto fra le due semib., uverebbe ad essere la prima breuve di

quatitaà perfetta, et per consequente la seconda semibreuve sarebbe alterata,

no essendo tal puto di diuvisione. Suole anchora alcune uvolte opare diuvisione, et alteratione (come è detto) in questo modo,  ma non

essendo punto [#s1523: infra] [#s1529: infra] [#s1539: in fra] [#s1562: fra] loro, la prima breuve resteraà intiera, et perfetta, come

qui,

ma non

essendo punto [#s1523: infra] [#s1529: infra] [#s1539: in fra] [#s1562: fra] loro, la prima breuve resteraà intiera, et perfetta, come

qui,  percheé si uvede dopo la prima breuve un tempo intiero,

et perfetto diuviso in parti propinque., per il qual modo è manifesto, che la

prima breuve è pfetta.; della qual dimostratione il puto della diuvisione può

essere chiamato di impfettione, et di alteratione, come si coprede. Per tato,

se nel modo maggior pfetto infra due lughe trouverai puto, diremo punto

di diuvisione:; se infra due breuvi nel modo minor pfetto, puto di diuvisione:; se

infra due semibreuvi del tepo pfetto, il simile.; Ccosiì anchora nella prolation

perfetta infra due minime. uUltimamete il punto di augumetatione [sic: augmentatione] è sem-[s1523: page 39]pre mai quello, che è posto dopo ciascuna nota del modo, tepo, et prolatione impfetta:, come la sequente figura dimostra.

[#s1523:

percheé si uvede dopo la prima breuve un tempo intiero,

et perfetto diuviso in parti propinque., per il qual modo è manifesto, che la

prima breuve è pfetta.; della qual dimostratione il puto della diuvisione può

essere chiamato di impfettione, et di alteratione, come si coprede. Per tato,

se nel modo maggior pfetto infra due lughe trouverai puto, diremo punto

di diuvisione:; se infra due breuvi nel modo minor pfetto, puto di diuvisione:; se

infra due semibreuvi del tepo pfetto, il simile.; Ccosiì anchora nella prolation

perfetta infra due minime. uUltimamete il punto di augumetatione [sic: augmentatione] è sem-[s1523: page 39]pre mai quello, che è posto dopo ciascuna nota del modo, tepo, et prolatione impfetta:, come la sequente figura dimostra.

[#s1523:

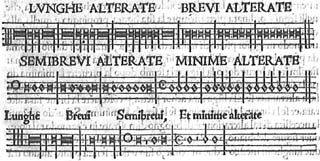

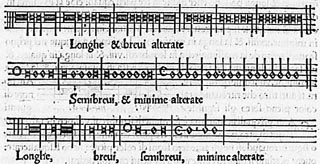

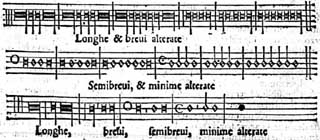

DELLE NOTE ALTERATE, Et sua intelligeza. CA. XXXIII.

. Ma se il puto saraà tra le due lughe, come qui/,

. Ma se il puto saraà tra le due lughe, come qui/,

.

.

/,

no saraà piuù alcuna alteratione. Medesimamete, se [s1562: page 23]sarano tre lughe in mezzo di due maxime, et che il punto si interponga tra la prima, et secoda luga:, come qui/,

/,

no saraà piuù alcuna alteratione. Medesimamete, se [s1562: page 23]sarano tre lughe in mezzo di due maxime, et che il punto si interponga tra la prima, et secoda luga:, come qui/,

.

.

/, la terza lunga

saraà alterata. mMa no hauvendo il sopra detto puto, quelle

tre lughe resterano nel suo proprio uvalore. eEt anchora la prima maxima saraà pfetta, se inanzi da altra nota no saraà impedita. cCosiì la maxima seconda

potria restar perfetta, se dopo lei no seguisse altra nota minore di seé, come

qui/,

/, la terza lunga

saraà alterata. mMa no hauvendo il sopra detto puto, quelle