Title: Lucidario in musica

Author: Pietro Aaron

Publication: Girolamo Scotto (Venezia, 1545)

Principal editor: Anne-Emmanuelle Ceulemans

Funder: Université catholique de Louvain, Unité de musicologie F.N.R.S.

Edition: 2002

Department of Information and Computing Sciences Utrecht University P.O. Box 80.089 3508 TB Utrecht NetherlandsVIRGA ARON REFLORVUIT.

Viuvat Aron, saeclo sua uvirga refloreat omni,

Per quem oscura olim Mmusica, nunc rutilat.

Ergo pulchra ferat tantorum dona laborum.

Praemia quis tanto digna neget capiti?

Vos uviuvum uvates statua. & decorate corona,

Post obitum sydus Dii facite esse nouvum.

1545. Die. 30. Aaugusti in Rogatis.

La Ggratia, & Ppriuvilegio della Illustrissima Signoria di Vinegia.

TAVOLA DI TVUTTE LE COSE, CHE SI contengono nell'opera.

Intorno le chiauvi di natura, & di b , quadro,. , quadro,.

|

Ooppenione. 1 |

| Dell'ottauva corda, chiamata, G,. | oppenione 2 |

| Circa il procedere delle mutationi,. | oppenione 3 |

| Come il tropo si conosce p altra maniera, che p arsin, e tesinthesin. | op. 4 |

| Delle terminationi regolate, & non regolate,. | oppenione. 5 |

| Di alcuni Ttuoni da Marchetto non bene intesi,. | oppenione. 6 |

| Della medesima intelligenza,. | oppenione. 7 |

| Come le note sopra della sillaba la, si possano chiamare,. | opp. 8 |

| Di ut, -re, &, re, -mi, ascendenti. | oppenione. 9 |

| Sopra di alcuni processi ecclesiastici,. | oppenione. 10 |

| Nel proemio del secondo libro, cui uveramente si conuvenga questo nome di Mmusico. | |

| Delle due Ppause di tre tempi segnate,. | oppenione. 1 |

| Intorno la figura Ddiesi,. | oppenione. 2 |

Della conformitaà del Ddiesi, & del b , molle,. , molle,.

|

oppenione. 3 |

| Circa la sillaba sopra delle [sic: della] uvoce la,. | oppenione. 4 |

| Del Ppunto, & quantitaà di esso,. | oppenione. 5 |

| Del circolo, & semicircolo col punto,. | oppenione. 6 |

| Del mi, contro il fa nella perfetta Ssimphonia,. | oppenione. 7 |

| Delle due consonanze perfette nel contrapunto l'una dopo l'altra poste,. | oppenione. 8 |

| Come l'una di due note continouvate in spatio, o in riga da alcu-ni eè sospesa. | oppenione. 9 |

| Di alcuni progressi da molti falsamente chiamati fuga,. | oppe. 10 |

| Come i tre generi debbano incominciare dal tuono, & non dal semituono,. | oppenione. 11 |

| Del semicicolo [sic: semicircolo] incontrario posto,. | oppenione. 12 |

| Se il semicircolo tagliato, & non tagliato possono producere la doppia proportione,. | Ooppenione. 13 |

| Del tritono, ouvero tetracordo maggiore ne' coceti usato,. | op. 14 |

| Che il coporre della Mmusica, non eè altro che Ppratica,. | oppe. 15 |

| Del tempo Mmusico detto naturale, & accidentale. | Ccap. 1 |

| Risposta allo eccellente dDon Franchino intorno alcune sue oppenioni. | Ccap. 2 |

| Oppositione fatta dallo eccell. mMesser Giouvanni sSpadaro. | Ccap. 3 |

| Dichiaratione di alcuni segreti nel contrapunto. | Ccap. 4 |

| Come il punto non puoò fare imperfetta una nota simile. | Ccap. 5 |

| Come il catore dee osseruvare la misura ne' cocenti, & segni. | ca. 6 |

| Delle parti, & imperfettione delle note. | cap. 7 |

| Altre considerationi intorno la imperfettione. | cap. 8 |

| Qual sia stato il prio e 'l sedo segno da gli antichi dimostrato. | c. 9 |

| De' qttro modi da gli antichi, & moderni musici ordinati. | cap. 10 |

| Del tacito uvalore della Mmassima. | cap. 11 |

| Oppenione di alcuni intorno la breuve pfetta, & imperfetta. | c. 12 |

| Percheé la massima non ha pausa. | cap. 13 |

| Come il Mmusico non ha riguardo di fare imperfetta piuù l'una che l'altra di molte note in un corpo unite. | cap. 14 |

| Oppenione, & Rresolutione, circa i Mmandriali a Nnote nere. | ca. 15 |

| Oppenione, & resolutione, intorno le compositioni. | cap. 16 |

| Della Mmusica dorica, Llidia, & frigia. | cap. 1 |

| Per che cagione sia stato trouvata l'alteratione. | cap. 2 |

| Dubitationi necessarie intorno l'alteratione. | cap. 3 |

| Come si puoò formare ciascuna specie semplice, & composta nelle due congionte. | cap. 4 |

Delle sei sillabe considerate da, aA, a, fF, & da, b , a, [sic: G], & da, dD, a, bB, & da, eE, a, cC, & da, fF, a, dD. , a, [sic: G], & da, dD, a, bB, & da, eE, a, cC, & da, fF, a, dD.

|

cap. 5 |

| Del modo di procedere colle sei sillabe accidentali nello stor-mento detto Oorgano. | cap. 6 |

Domada del, b , molle, i, cC, & in, fF, cosiderato ouvero imaginato. , molle, i, cC, & in, fF, cosiderato ouvero imaginato.

|

c. 7 |

Del, b , in, fF, collocato. , in, fF, collocato.

|

cap. 8 |

| Del segno del Ddiesi in, bB, & in, eE, immaginato. | cap. 9 |

| Del Ddiesi in, eE, considerato. | cap. 10 |

Della congionta del, b , molle, & del, b , molle, & del, b , duro. , duro.

|

cap. 11 |

| Come in ciascun luogo della mano si possono trouvare. 30 mutationi. | cap. 12 |

ALL'ILLVUSTRE SIGNOR CONTE FORTVU-NATO MARTINENGO, PIETRO ARON, MVUSICO FIORENTINO.For a discussion of this dedication, see Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky, Clement A. Miller, A Correspondence of Renaissance Musicians (Oxford, 1991), p. 87.

PIETRO ARON A' LETTORI

PIETRO ARON ALLI SPIRITI AR-MONICI, ET GENTILI.

PRECETTI DEL CANTO PIANO DA MOLTI NON BENE INTESI.

LIBRO PRIMO.

OPPENIONE. I.

& la seconda seguente

& la seconda seguente  di C, sol, fa, ut, per lo qual ordine preteriscono il uvero modo, la qual cosa dannoi

non solamente non è conceduta, ma da

ogni mediocre Mmusico è riprouvata.

di C, sol, fa, ut, per lo qual ordine preteriscono il uvero modo, la qual cosa dannoi

non solamente non è conceduta, ma da

ogni mediocre Mmusico è riprouvata.

OPPOSITIONE.

, quadro,. Et

bencheé nel detto capitolo da Franchino siano chiamate chiauvi delle corde, non è pe-roò da intendere che esse siano chiauvi delle propie corde, ma segni, che dimostrano le

positioni di F, & di C. page 10

, quadro,. Et

bencheé nel detto capitolo da Franchino siano chiamate chiauvi delle corde, non è pe-roò da intendere che esse siano chiauvi delle propie corde, ma segni, che dimostrano le

positioni di F, & di C. page 10RESOLVUTIONE.

OPPENIONE. II.

quadro acuto, la qual cosa chiaramente in

contrario essere si uvede, percheé ouve la positione fosse detta grauve, per conseguente

anchora seguirebbe, chella propietaà fosse detta grauve, & non acuta, Iil che non puoò

star a modo alcuno, percheé due contrari in un istesso tempo non possono hauver luo-go nel medesimo subietto,; Aalla qual cosa rispondono, che tutto che la positione di G

sia grauve, che peroò la proprietaà è acuta, posto che essa sia nel luogo del detto G, percheé essa propietà non è altro, che un ricoglimento di sei sillabe, cioè di ut, -re, -mi, -fa, -

sol, -la, della qual aggregatione, o raccoglimento, la prima sillaba ut, è capo, & fondamento di tutte le seguenti allei, & per tanto, per essere piuù note nelle parti acute,

che nelle grauvi, dicono essa essere acuta, & non grauve.

quadro acuto, la qual cosa chiaramente in

contrario essere si uvede, percheé ouve la positione fosse detta grauve, per conseguente

anchora seguirebbe, chella propietaà fosse detta grauve, & non acuta, Iil che non puoò

star a modo alcuno, percheé due contrari in un istesso tempo non possono hauver luo-go nel medesimo subietto,; Aalla qual cosa rispondono, che tutto che la positione di G

sia grauve, che peroò la proprietaà è acuta, posto che essa sia nel luogo del detto G, percheé essa propietà non è altro, che un ricoglimento di sei sillabe, cioè di ut, -re, -mi, -fa, -

sol, -la, della qual aggregatione, o raccoglimento, la prima sillaba ut, è capo, & fondamento di tutte le seguenti allei, & per tanto, per essere piuù note nelle parti acute,

che nelle grauvi, dicono essa essere acuta, & non grauve.

OPPOSITIONE.

quadro, al grauve, et una alle parti acute,. lLaà onde si uvede non po-ter essere quello, che dalloro è dimostrato, non ostante che maggior quantitaà di no-te siano nelle parti acute, per lo qual fondamento essa non saraà detta acuta, ma gra-uve, percheé ogni deriuvatiuvo tiene della natura del suo primitiuvo, o positiuvo.

quadro, al grauve, et una alle parti acute,. lLaà onde si uvede non po-ter essere quello, che dalloro è dimostrato, non ostante che maggior quantitaà di no-te siano nelle parti acute, per lo qual fondamento essa non saraà detta acuta, ma gra-uve, percheé ogni deriuvatiuvo tiene della natura del suo primitiuvo, o positiuvo.

RESOLVUTIONE.

quadro acuta, & non grauve, per le ragioni disopra dimostra-te, ne risulteraà grande confusione, per lo qual modo saraà di necessitaà rimouvere la

proprietaà del b

quadro acuta, & non grauve, per le ragioni disopra dimostra-te, ne risulteraà grande confusione, per lo qual modo saraà di necessitaà rimouvere la

proprietaà del b molle, di grauve in acuto, conciosia cosa che la detta propietaà ten-ga maggior parte di sillabe, o note cantabili, nelle parti acute, che nelle grauvi,

nella qual cosa si uvede chiaro, chella oppenione di sopra allegata non ha conienza [sic: convenienza]

alcuna, neé fondamento ragioneuvole, percheé due propietaà del b

molle, di grauve in acuto, conciosia cosa che la detta propietaà ten-ga maggior parte di sillabe, o note cantabili, nelle parti acute, che nelle grauvi,

nella qual cosa si uvede chiaro, chella oppenione di sopra allegata non ha conienza [sic: convenienza]

alcuna, neé fondamento ragioneuvole, percheé due propietaà del b molle resterebbono

acute, & sopracute, douve primieramente era la prima grauve, la quale quiuvi ha il

suo nascimento,. Adunque, per rimouvere i dichiarati inconuvenienti, auvertirai te es-ser costretto diuvidere la tua mano in 8. grauvi, & 7. acute, & 5. sopracute, col prin-cipio in Gamma, prima corda, & la fine in ottauva detta G,; Eet per tal modo G, saraà grauve, con la propietaà grauve, per essere collocata nelle positioni, o luoghi gra-uvi, Eet cosiì essendo il b

molle resterebbono

acute, & sopracute, douve primieramente era la prima grauve, la quale quiuvi ha il

suo nascimento,. Adunque, per rimouvere i dichiarati inconuvenienti, auvertirai te es-ser costretto diuvidere la tua mano in 8. grauvi, & 7. acute, & 5. sopracute, col prin-cipio in Gamma, prima corda, & la fine in ottauva detta G,; Eet per tal modo G, saraà grauve, con la propietaà grauve, per essere collocata nelle positioni, o luoghi gra-uvi, Eet cosiì essendo il b quadro acuto, sarebbe detto in G, nascere la propietaà del b

quadro acuto, sarebbe detto in G, nascere la propietaà del b quadro acuto & in F primo la propietaà di b

quadro acuto & in F primo la propietaà di b molle acuto, & non grauve, & per te-ner retto ordine saraà detto cosiì,:

molle acuto, & non grauve, & per te-ner retto ordine saraà detto cosiì,:

- Lla propietaà di b

quadro rispetto al luogo, grauve,;

quadro rispetto al luogo, grauve,;

- Lla proprietaà di natura, grauve,;

- Lla propietaà di b

molle acuto, grauve,;

molle acuto, grauve,;

- Lla proprietaà di b

quadro acuto, grauve,;

quadro acuto, grauve,;

- Lla propietaà di natura, acuta,;

- Lla proprietaà di b

molle sopracuto, acuta,;

molle sopracuto, acuta,;

- Lla propietaà di b

quadro sopracuto, acuta,.

quadro sopracuto, acuta,.

OPPENIONE. III.

mi, positione. 2 [sic: 3].,

ad, A, positione, 9, dicendo mi, -fa, -re, -mi, -fa, -sol, -la, Eet discendendo, la, -sol, -fa, -la, -

sol, -fa, -mi, Iil quale ordine, o modo da noi non è concedutto [sic: conceduto], come quello che non eè commodo al canto piano, uvuoi dir fermo.

mi, positione. 2 [sic: 3].,

ad, A, positione, 9, dicendo mi, -fa, -re, -mi, -fa, -sol, -la, Eet discendendo, la, -sol, -fa, -la, -

sol, -fa, -mi, Iil quale ordine, o modo da noi non è concedutto [sic: conceduto], come quello che non eè commodo al canto piano, uvuoi dir fermo.

OPPOSITIONE.

mi ad A, acuto, non si conuviene mutare in, D, la sil-laba sol, nella sillaba re, neé discendendo in E mutare il mi, nella sillaba la, percheé tal

modo non si osseruva nella Mmusica piana, ma è contro le institutioni di ogni scientia-to Mmusico.

mi ad A, acuto, non si conuviene mutare in, D, la sil-laba sol, nella sillaba re, neé discendendo in E mutare il mi, nella sillaba la, percheé tal

modo non si osseruva nella Mmusica piana, ma è contro le institutioni di ogni scientia-to Mmusico.

RESOLVUTIONE.

, mi,

grauve ad A acuto, muterai la sillaba la, la quale è in E la, mi, nella sillaba mi, pure a un tempo medesimo, & discendendo come di sopra hai compreso,. Et questo modo, & ordine è necessario, & non come a te piace, percheé le mutationi mai non si

debbono fare, se prima la necessitaà non te costrigne, come afferma Guidone Areti-no dicendo.:

, mi,

grauve ad A acuto, muterai la sillaba la, la quale è in E la, mi, nella sillaba mi, pure a un tempo medesimo, & discendendo come di sopra hai compreso,. Et questo modo, & ordine è necessario, & non come a te piace, percheé le mutationi mai non si

debbono fare, se prima la necessitaà non te costrigne, come afferma Guidone Areti-no dicendo.: Mai non si dee fare la mutatione, se non astretto dalla necessitaà,.lLaà onde non saraà necessario mutare il sol nel re, del D grauve, ma la sillaba la, di E la, mi, nel mi, come da Marchetto (che che gli altri si habbiano creduto) Rrettamente è stato dimostrato, dicendo,:

La mutatione si è un uvariare del nome della uvoce in un'altra nel medesimo suono,.Et similmente Franchino al cap. 4. della sua pPratica dice, chella, uvoce non si cangia in un'altra uvoce per l'ascendere, neé per lo discendere, ma la sillaba siì bene in altra sillaba, & la propietaà, ouvero qualitaà in altra qualitaà, la quale intelligenza solo appartiene al canto figurato, & non al fermo, percheé le mutatio-page 13ni del canto figurato sono gouvernate dalla commoditaà, & quelle dal canto fermo dalla necessitaà, come la figura dimostra.

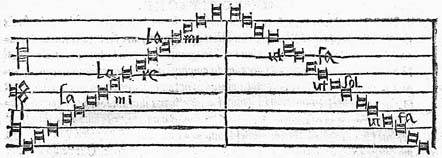

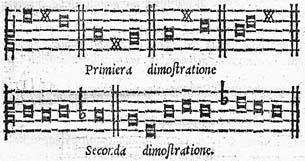

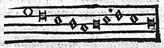

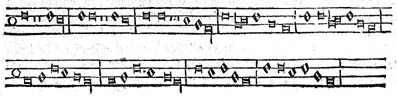

Essempio per cagione delle cose di sopra raccontate.

OPPENIONE. IIII.

OPPOSITIONE.

RESOLVUTIONE.

qQuello è detto Ttuono commisto, il quale essendo autentico, hauvraà altre spetiji che del suo plagale, & al contrario essen-do plagale, hauvraà altre spetiji che del suo autentico,per la sentenza del quale conchiudo che il terzo Ttuono non hauvraà mai luogo regolarmente per cagione delle spetiji in altra positione che in E grauve, ma in D, non mai.

OPPENIONE. V.

, mi, C, D, acute, nelle quali ciascun di loro potraà

terminare, come per noi al cap. 32. del primo libro, de Institutione harmonica con alcuni precetti non s'eè tacciuto,. Et percheé molti hanno uvarie oppenioni di tale irregolaritaà, dicono tali terminationi non essere ragioneuvolmente considerate, per non trouvarsi in esse quella sorte di compositione, che a quelle si couviene,. oOnde dice Marchetto Padoano in quel suo tTrattatello della immisurabil Mmusica, al cap. 5 [sic: 4]., le seguenti parole, le quali, come ne gli altri luoghi ci è accaduto, habbiamo fatte uvolgari,:

, mi, C, D, acute, nelle quali ciascun di loro potraà

terminare, come per noi al cap. 32. del primo libro, de Institutione harmonica con alcuni precetti non s'eè tacciuto,. Et percheé molti hanno uvarie oppenioni di tale irregolaritaà, dicono tali terminationi non essere ragioneuvolmente considerate, per non trouvarsi in esse quella sorte di compositione, che a quelle si couviene,. oOnde dice Marchetto Padoano in quel suo tTrattatello della immisurabil Mmusica, al cap. 5 [sic: 4]., le seguenti parole, le quali, come ne gli altri luoghi ci è accaduto, habbiamo fatte uvolgari,: Ma potrebbe dire alcuno, percheé la prima spetie del Ddiapente non è constituita in A re grauve, la quale è composta del tuono, & del semituono, et di duoi tuoni, Eet appresso percheé non finisce nel medesimo luogo il primo tuono, e 'l secondo, & seguentemente le altre spetiji, dallequali alcuni altri tuoni sono ordinati,. Rispondiamo con piuù ra-page 15gioni, Eet la prima si è, che possiamo, ascendendo da A re grauve, incominciare la prima spetie del Ddiapente, sopra la quale nondimeno la prima spetie del Ddiatessaron a niuna guisa si ritrouva,; Lla seconda, che 'l suo plagale non hauvrebbe il suo discenso,; Lla terza, che procedendo all'ascendere non potremmo hauvere la seconda spetie del Ddiapente, perciocheé da Bmi grauve ad F, grauve niuna spetie si ritrouva,. oOltre di ciò, se tal primo tuono finiraà nella sua confinalità, sopra la detta prima spetie del Ddia-pente, non si harà la prima del Ddiatessaron, ma la seconda.

OPPOSITIONE.

, mi, acuto nasceraà maggior discordia, percheé dal detto bB, ad F, acuto non saraà spetie di Ddiapente retto, ma scemato, & falso, & sopra il detto F, nasceraà un tetracordo superfluo, ouvero duro Ttritono., Eet in C acuto un pentacordo non atto al Qquinto neé al Ssesto Ttuono, ma al settimo, et a l'ottauvo; in D, appaiono le spetiji del primo, et del secondo Ttuono, delle qua-li dimostrationi pare, che ne nasca confusione grandissima. Et anchor che Marchetto dica chelle positioni non regolari, le quali da molti sono state concedute, siano uvane et di souverchio, nondimeno habbi mente, che non eè cosiì, ma sono atte alle spetiji,

& compositioni loro, secondo la irregolar natura, come seguitando intenderai.

, mi, acuto nasceraà maggior discordia, percheé dal detto bB, ad F, acuto non saraà spetie di Ddiapente retto, ma scemato, & falso, & sopra il detto F, nasceraà un tetracordo superfluo, ouvero duro Ttritono., Eet in C acuto un pentacordo non atto al Qquinto neé al Ssesto Ttuono, ma al settimo, et a l'ottauvo; in D, appaiono le spetiji del primo, et del secondo Ttuono, delle qua-li dimostrationi pare, che ne nasca confusione grandissima. Et anchor che Marchetto dica chelle positioni non regolari, le quali da molti sono state concedute, siano uvane et di souverchio, nondimeno habbi mente, che non eè cosiì, ma sono atte alle spetiji,

& compositioni loro, secondo la irregolar natura, come seguitando intenderai.

RESOLVUTIONE.

sSe qual-che Ttuono nasceraà nella sua confinalitaà, Ttal procedere saraà sempre accidente,;& possiam dire, che tal tuono, è acquisito, perciocheé egli uva acquistando le sue spetiji per la uvarietaà de' segni del b

rotondo, & del b

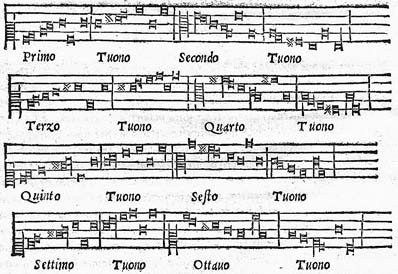

rotondo, & del b quadro,; & in ogni altro luogo, douve propiamente esse spetiji termineranno, dico, che se 'l primo, & il secondo Ttuono

termineranno in A acuto, & il terzo, e 'l quarto in bB, & il quinto, e 'l sesto in C,

& il settimo, è [sic: e] l'ottauvo in D, tali terminationi non saranno nominate uvane, neé di

souverchio, ma sieno luoghi atti a conseruvare a ciascun Ttuono quello, che allui si con-page 16uveneraà,. Per tanto si risoluve, che se alcun canto termineraà nella corda, o positione

di A, acuto, saraà primo, o secondo tuono, & essendo la corda irregolare, conse-guetemente le spetiji loro saranno accidentali, come da A la, mi, re, acuto ad E la, mi,

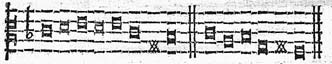

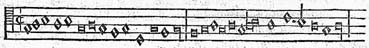

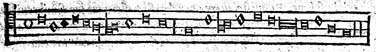

& dal E la mi acuto, ad A sopra acuto, colla seguente figura,

quadro,; & in ogni altro luogo, douve propiamente esse spetiji termineranno, dico, che se 'l primo, & il secondo Ttuono

termineranno in A acuto, & il terzo, e 'l quarto in bB, & il quinto, e 'l sesto in C,

& il settimo, è [sic: e] l'ottauvo in D, tali terminationi non saranno nominate uvane, neé di

souverchio, ma sieno luoghi atti a conseruvare a ciascun Ttuono quello, che allui si con-page 16uveneraà,. Per tanto si risoluve, che se alcun canto termineraà nella corda, o positione

di A, acuto, saraà primo, o secondo tuono, & essendo la corda irregolare, conse-guetemente le spetiji loro saranno accidentali, come da A la, mi, re, acuto ad E la, mi,

& dal E la mi acuto, ad A sopra acuto, colla seguente figura,  , in F acuto. Se anchora terminerano in b

, in F acuto. Se anchora terminerano in b mi acuto, diremo essere del Tterzo, & del Qquarto tuono, percheé formando il presente segno

mi acuto, diremo essere del Tterzo, & del Qquarto tuono, percheé formando il presente segno  in F acuto, da esso F acuto a bB acuto, et da F acuto a B

sopra acuto non saraà altro che 'l secondo Ddiapente et il secondo Ddiatessaron. Et terminado in C acuto, saraà del Qquinto, et del Ssesto tuono, pur che paia la figura

in F acuto, da esso F acuto a bB acuto, et da F acuto a B

sopra acuto non saraà altro che 'l secondo Ddiapente et il secondo Ddiatessaron. Et terminado in C acuto, saraà del Qquinto, et del Ssesto tuono, pur che paia la figura  nel

detto F acuto, per cagion della quale ne nasceraà il terzo Ddiapente, & il terzo Ddiatessaron,. Et se finiraà in D, acuto, del settimo, & del ottauvo saraà giudicato, percheé

ponendo la figura come qui,

nel

detto F acuto, per cagion della quale ne nasceraà il terzo Ddiapente, & il terzo Ddiatessaron,. Et se finiraà in D, acuto, del settimo, & del ottauvo saraà giudicato, percheé

ponendo la figura come qui,  , in F acuto, laà douve prima era natural Ddiapente, cioè

re, -la, esso diuventa Qquarto, & sopra, il primo diatessaron, col qual modo, & ordi-ne saraà composto ciaschedun tuono irregolare, o uvuoi accidentale, come nella pre-sente figura intenderai.

, in F acuto, laà douve prima era natural Ddiapente, cioè

re, -la, esso diuventa Qquarto, & sopra, il primo diatessaron, col qual modo, & ordi-ne saraà composto ciaschedun tuono irregolare, o uvuoi accidentale, come nella pre-sente figura intenderai.

OPPENIONE. VI.

OPPOSITIONE.

RESOLVUTIONE.

puoò discendere,non è di necessitaà, ma in libertaà, & di licenza della Chiesa,. Laà onde si conchiude, che se un canto ascenderaà sopra del fine il suo Ddiapason, & non discenda il tuon sesquiottauvo, non saraà chiamato altro che perfetto, percheé tal perfettione sol si estende al numero di otto uvoci,. cCosiì ogni plagale, se non haraà sopra il fine uno Eessacordo maggiore, o minore, pur che ascenda al Ddiapente, & sotto il Ddiatessaron, saraà detto perfetto, & non imperfetto, come l'Eeccelente Franchino al cap. 11I.e. of the Tractatus secundus.. di quel suo Ttrattato uvolgare chiamato Angelico, & diuvino dice, che

ogni tuono, o cantico composto precisamente della sua intera Ddiapason è giudicato per-fetto.Et nota, che alcuni uvogliono, che i tuoni plagali per licenza, & autorità della Chiesa possano hauvere, sopra l'ascenso del loro Ddiapente, una sol nota eleuvata nel acuto per interuvallo di un minore semituono, ouvero di tuono, ma questo è ascritto a' tuoni soprabondanti & non a' perfetti, i quali sono considerati solamente nella pienezza del Ddiapasonico sistemma, come per gli tuoni, & modi antichi, è dimostra-to. Et a maggior confermatione, il medesimo al cap. 8. della sua Pratica in lingua latina replica tai parole.:

Ma noi, Ddiatonicamente procedendo, stimiamo, che non si debba sozopra riuvolgere la naturale dispositione delle uvoci della mano, conciosia cosa che esse otto uvoci della consonanza del Ddiapason stano distinte dalla misura della doppia proportione, la quale consiste di cinque sesquiottauvi tuoni con duoi mi-page 18nori semituoni, per la qual cosa non reputo necessario, chella detta uvoce discenda sotto il suo fine, come non conuveneuvole alla Ddiapasonica harmonia, per l'autoritaà della Chiesa, nondimeno da douver essere approuvata.Per tanto saraà conchiuso, che ogni tuono autentico, il quale haraà un Ddiapason sopra il fine, dato che non scenda altro [sic: oltre], saraà detto perfetto. Et se il plagale discenderaà sotto il suo fine per un Ttetracordo, & di sopra di esso fine non piuù oltre che per un Ppentacordo, saraà perfetto etian-dio chiamato.

OPPENIONE. VII .

mi, non primiero, ma

secondo saraà detto, come dimostra la figura seguente.

mi, non primiero, ma

secondo saraà detto, come dimostra la figura seguente.

Il primo essempio dimostra il canto autentico, perciocheé egli ascende un tuono piuù oltre di quello, che fa il plagale, & non discende se non un semituono piuù basso di quello, che puoò discendere l'autentico. Nel secondo essempio appare il medesimo canto autentico, imperocheé tutto che egli discenda due uvolte al semituono, il che non è lecito all'autentico, tuttauvia i detti duo semituoni non aggiongono alla pienezza, & perfettione del tuono, allaquale non puoò arriuvare il plagale, perciocheé essi sono minori di quelli del genere Eenarmonico, & cantasi il detto canto per bquadro. Appresso diciamo, che tutto cioò che ascende sopra il primo bB acuto, è della sostan-za del primo tuono, & non del secondo, perciocheé siì come è detto, il secondo per lo b

rotondo necessariamente si dee cantare. Nel terzo essempio è contenuto il canto plagale, perciocheé i tre semituoni, da' quali discende il tuono, quello souverchia-page 19no di un Ddiesi, imperocheé tre semituoni contengono sei Ddiesi, & un tuono se non cin-que di essi contiene, Aalle quai regole è da douver essere hauvuto riguardo in tutti i canti.

OPPOSITIONE.

RESOLVUTIONE.

mi grauve,

& dice, che 'l primo, e 'l secondo essempio sono autentici, Lla qual cosa adiuviene per

cagione del tuono, il qual si dimostra fra 'l bB , e 'l cC acuti, et appresso, per essere maggior del semituono nascente fra 'l C, e 'l B

mi grauve,

& dice, che 'l primo, e 'l secondo essempio sono autentici, Lla qual cosa adiuviene per

cagione del tuono, il qual si dimostra fra 'l bB , e 'l cC acuti, et appresso, per essere maggior del semituono nascente fra 'l C, e 'l B , mi grauvi, & per esser maggior parte nel

acuto, che nel grauve, gli appella autentici, la quale oppenione, se fosse al proposito,

sarebbe ragioneuvole, percheé tutto che sia maggior, o minor interuvallo dal tuono al

semituono, non si concede peroò tal oppenione a un processo simile, il qual si com-prende potersi per lo ascenso, & per lo discenso giudicare. Se ascende adunque alla

settima uvoce dal suo finale, & dal medesimo finale nel grauve al semidittono, non si

uvuole procaciare la quantitaà del tuono, neé del semituono, ma giudicargli per la lo-ro corda, per essere uguali di imperfettione, come dichiara Franchino al cap. 8. del

primo libro della sua Pratica, douve dice.:

, mi grauvi, & per esser maggior parte nel

acuto, che nel grauve, gli appella autentici, la quale oppenione, se fosse al proposito,

sarebbe ragioneuvole, percheé tutto che sia maggior, o minor interuvallo dal tuono al

semituono, non si concede peroò tal oppenione a un processo simile, il qual si com-prende potersi per lo ascenso, & per lo discenso giudicare. Se ascende adunque alla

settima uvoce dal suo finale, & dal medesimo finale nel grauve al semidittono, non si

uvuole procaciare la quantitaà del tuono, neé del semituono, ma giudicargli per la lo-ro corda, per essere uguali di imperfettione, come dichiara Franchino al cap. 8. del

primo libro della sua Pratica, douve dice.: Se un canto è autentico, & che nel grauve tocchi tutto 'l Ttetracordo del suo plagale, ouvero almanco due uvoci, tal canto saraà detto misto,.Per tanto diremo il detto canto essere del secondo tuono misto, & non del primo, per cagione del suo continouvare, il qual si conosce nelle parti grauvi, signoreggiando la corda, la qual sentenza è confermata da Guido Aretino in quel suo trattato chiamato Compendio di Mmusica, douve dice,:

Ma quelli autentici, che discenden-do si abbassano per un tuono, o per un semituono, o per un dittono, percioò che con loro plagali si mischiano, sono chiamati misti.page 20

OPPENIONE. VIII.

OPPOSITIONE.

RESOLVUTIONE.

molle, & il mi del b

molle, & il mi del b duro. Per tanto eglino considerano esser meglio il dire

fa, sopra la uvoce la, che non è mi, percheé da aA, acuto a bB, si fa tal processo per lo semituono minore, il qual di natura è molle, Iil percheé non saraà di necessitaà in tai di-scorsi considerare il piuù soauve, neé il piuù duro, eccetto se non uvi nascesse la spetie Ttritonale, nel qual caso saresti costretto pronontiare la uvoce fa, sopra la sillaba la,. Onde, non procedendo il canto in tal durezza, ti sarebbe attribuito ad errore, percheé

nel canto piano non se canta per b

duro. Per tanto eglino considerano esser meglio il dire

fa, sopra la uvoce la, che non è mi, percheé da aA, acuto a bB, si fa tal processo per lo semituono minore, il qual di natura è molle, Iil percheé non saraà di necessitaà in tai di-scorsi considerare il piuù soauve, neé il piuù duro, eccetto se non uvi nascesse la spetie Ttritonale, nel qual caso saresti costretto pronontiare la uvoce fa, sopra la sillaba la,. Onde, non procedendo il canto in tal durezza, ti sarebbe attribuito ad errore, percheé

nel canto piano non se canta per b molle altrimenti, se non per addolcire il Ttritono,

come conferma Guido Monaco. Si conchiude adunque, che se un canto procederaà

da D, sol, re, ad A la, mi, re, & a b

molle altrimenti, se non per addolcire il Ttritono,

come conferma Guido Monaco. Si conchiude adunque, che se un canto procederaà

da D, sol, re, ad A la, mi, re, & a b , fa, b

, fa, b , mi, per un salto, o uveramente continouvate

note, non una uvolta, ma cento sempre saraà cantato per la propietaà del b

, mi, per un salto, o uveramente continouvate

note, non una uvolta, ma cento sempre saraà cantato per la propietaà del b quadro, come appare nel essempio dimostrato dallo eccelente Marchetto Padouvano, addotto in

un suo Ttrattato di canto fermo chiamato dDella Ccompositione de' tuoni per le loro

spetiji, al cap. 5 [sic: 4]., douve dice,:

quadro, come appare nel essempio dimostrato dallo eccelente Marchetto Padouvano, addotto in

un suo Ttrattato di canto fermo chiamato dDella Ccompositione de' tuoni per le loro

spetiji, al cap. 5 [sic: 4]., douve dice,: oOuvero alcuna uvolta al C acuto, & alhora doppiamente, page 21percheé ouvero ascende al predetto bB acuto piuù uvolte, & al C acuto, ouvero ascende dauvanti, che descenda al F grauve, & sempre si canta per bquadro, come qua.

Dalle sopradette cose harai notitia, come, et in che modo,

ragioneuvolmente potrai procedere.

Dalle sopradette cose harai notitia, come, et in che modo,

ragioneuvolmente potrai procedere.

OPPENIONE. VIIII.

quadro nel b

quadro nel b rotondo. Et similmente re -mi, di A acuto col medesi-mo processo ascende.

rotondo. Et similmente re -mi, di A acuto col medesi-mo processo ascende.

OPPOSITIONE.

quadro nel b

quadro nel b rotondo., Ccertamente

non ne potraà nascere se non qualche confusione, imperocheé si uvede essere molto in contrario, dicendo che ut -re, & re -mi, ascendano dal b

rotondo., Ccertamente

non ne potraà nascere se non qualche confusione, imperocheé si uvede essere molto in contrario, dicendo che ut -re, & re -mi, ascendano dal b quadro nel b

quadro nel b rotondo, conciosia

cosa che la propietaà del b

rotondo, conciosia

cosa che la propietaà del b quadro sia superiore al b

quadro sia superiore al b rotondo. Essendo adunque essa

propietaà del b

rotondo. Essendo adunque essa

propietaà del b quadro nel G, & quella del b

quadro nel G, & quella del b rotondo nel F, seguiteraà quanto alla

propietaà, che siano domandate discendenti del b

rotondo nel F, seguiteraà quanto alla

propietaà, che siano domandate discendenti del b quadro nel b

quadro nel b rotondo, & non ascendenti, come dimostra l'eccelente Don Franchino al cap. 4. del primo libro della sua

Pratica. Et percheé egli ha solamente considerato la occorrenza, & necessitaà del

Ttritono, & il procedere con manco mutationi, ha biasimato l'arte, per accommo-darsi ad uno altro effetto, il qual cagioneraà nel G, & nel A, tre mutationi ascendenti, & tre discendenti, la quale oppenione non solamente annoi non piace, ma etian-dio è riprouvata dallo eccellentissimo, & dottissimo Mmusico mMesser Giouvan Spadaro

al cap. 10. della prima parte del suo tTrattato sopra i dubbiji del nominato Don Franchino., Eet similmente da noi al cap. 14. del primo libro de Institutione harmonica,

nel quale con ragioni, & efficaci argomenti habbiamo a questo contradetto, et mo-strato potersi conuvertire lo ascenso nel discenso, secondo che saranno i processi.

rotondo, & non ascendenti, come dimostra l'eccelente Don Franchino al cap. 4. del primo libro della sua

Pratica. Et percheé egli ha solamente considerato la occorrenza, & necessitaà del

Ttritono, & il procedere con manco mutationi, ha biasimato l'arte, per accommo-darsi ad uno altro effetto, il qual cagioneraà nel G, & nel A, tre mutationi ascendenti, & tre discendenti, la quale oppenione non solamente annoi non piace, ma etian-dio è riprouvata dallo eccellentissimo, & dottissimo Mmusico mMesser Giouvan Spadaro

al cap. 10. della prima parte del suo tTrattato sopra i dubbiji del nominato Don Franchino., Eet similmente da noi al cap. 14. del primo libro de Institutione harmonica,

nel quale con ragioni, & efficaci argomenti habbiamo a questo contradetto, et mo-strato potersi conuvertire lo ascenso nel discenso, secondo che saranno i processi.

RESOLVUTIONE.

quadro nel b

quadro nel b rotondo, page 22par cosa di uvero molto contraria, percheé la propietaà del b

rotondo, page 22par cosa di uvero molto contraria, percheé la propietaà del b quadro è piuù intesa, ouvero alta della proprietaà del b

quadro è piuù intesa, ouvero alta della proprietaà del b rotondo., Eet per tal rispetto dicono chella detta muta-tione non ascende, ma discende. Et nota che questo dire ascende del b

rotondo., Eet per tal rispetto dicono chella detta muta-tione non ascende, ma discende. Et nota che questo dire ascende del b quadro nel b

quadro nel b rotondo non ha da essere da te considerato secondo la positione piuù alta, o piuù bassa, ma

secondo le propietaà, et note, ouvero sillabe poste nella detta positione dal Mmusico considerate. Onde, bisognando necessariamente mutare la sillaba ut, nella sillaba re, conciosia cosa che l'ut sia del b

rotondo non ha da essere da te considerato secondo la positione piuù alta, o piuù bassa, ma

secondo le propietaà, et note, ouvero sillabe poste nella detta positione dal Mmusico considerate. Onde, bisognando necessariamente mutare la sillaba ut, nella sillaba re, conciosia cosa che l'ut sia del b quadro, & il re del b

quadro, & il re del b rotondo, mostra, che non sia con-uveniente, che ella ascenda quanto alle proprietaà, ma come habbiamo detto, non si

attende alle proprietaà piuù alte, o piuù basse, ma al procedere delle note sopra la sillaba ut,. Lasciando adonque la sillaba ut, & cangiandola nella sillaba re, saraà rettamente detto, che ascenda del b

rotondo, mostra, che non sia con-uveniente, che ella ascenda quanto alle proprietaà, ma come habbiamo detto, non si

attende alle proprietaà piuù alte, o piuù basse, ma al procedere delle note sopra la sillaba ut,. Lasciando adonque la sillaba ut, & cangiandola nella sillaba re, saraà rettamente detto, che ascenda del b duro nel b

duro nel b molle., Ppercheé si lascia la nota del b

molle., Ppercheé si lascia la nota del b duro,

& si trasferisce in quelle [sic: quella] del b

duro,

& si trasferisce in quelle [sic: quella] del b molle,. Per tanto egli è di necessitaà, chella sillaba ut,

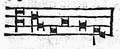

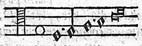

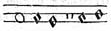

si cangi nel re, per ischifare il Ttritono interuvallo, come la seguente figura ti mostra,

la qual sillaba altramente ascenderebbe a qualche altra nota intensa,.

molle,. Per tanto egli è di necessitaà, chella sillaba ut,

si cangi nel re, per ischifare il Ttritono interuvallo, come la seguente figura ti mostra,

la qual sillaba altramente ascenderebbe a qualche altra nota intensa,.

OPPENIONE. X.

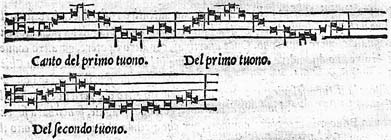

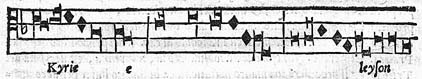

molle

segnato, senza altra consideratione dicono, che tale Kyrie no altrimenti che con esso

b

molle

segnato, senza altra consideratione dicono, che tale Kyrie no altrimenti che con esso

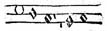

b molle dee essere cantato, come dimostra la seguente figura.

molle dee essere cantato, come dimostra la seguente figura.

OPPOSITIONE.

RESOLVUTIONE.

molle, eccetto che nell'interuvallo del Ttritono, il quale opponendosi spes-se uvolte nel trapasso del Qquinto, & del Ssesto tuono, i Ccompositori hanno preso di segnar tali tuoni col segno del b

molle, eccetto che nell'interuvallo del Ttritono, il quale opponendosi spes-se uvolte nel trapasso del Qquinto, & del Ssesto tuono, i Ccompositori hanno preso di segnar tali tuoni col segno del b molle, per lo qual modo mutano il Ddiapente del quinto & del sesto tuono in quello del settimo, & del ottauvo,. oOnde la regola dice che per

niun modo si canta nel Ccanto fermo per b

molle, per lo qual modo mutano il Ddiapente del quinto & del sesto tuono in quello del settimo, & del ottauvo,. oOnde la regola dice che per

niun modo si canta nel Ccanto fermo per b molle, saluvo che per addolcire il Ttritono,.

Stando adunque questi fondamenti, non saraà necessario, che tal concento debba esse-re cantato per b

molle, saluvo che per addolcire il Ttritono,.

Stando adunque questi fondamenti, non saraà necessario, che tal concento debba esse-re cantato per b molle, per la qual cosa quello, che da noi è stato chiaramente di-mostrato al cap. 4. del Trattato nostro della natura, & cognitione di tutti i tuoni

di canto figurato, si potraà a tal proposito adducere, che essendo tal primo Kyrie, et

il seguente Christe del ottauvo tuono, non è cosa conuveneuvole mescolar seco il secon-do tuono,. Per tanto si domanda, se un concento a quattro uvoci hauvesse una sola parte col b

molle, per la qual cosa quello, che da noi è stato chiaramente di-mostrato al cap. 4. del Trattato nostro della natura, & cognitione di tutti i tuoni

di canto figurato, si potraà a tal proposito adducere, che essendo tal primo Kyrie, et

il seguente Christe del ottauvo tuono, non è cosa conuveneuvole mescolar seco il secon-do tuono,. Per tanto si domanda, se un concento a quattro uvoci hauvesse una sola parte col b molle segnata, come in alcuni canti si trouva, se sarebbe inconuveniente, o no.

Egli è cosa certa, che da ciascuno saraà riputato errore, percheé non è concesso can-tare parte per b

molle segnata, come in alcuni canti si trouva, se sarebbe inconuveniente, o no.

Egli è cosa certa, che da ciascuno saraà riputato errore, percheé non è concesso can-tare parte per b molle, & parte per natura, & parte per b

molle, & parte per natura, & parte per b quadro,; pur nondimeno

se dannoi questa tal oppenione ti saraà conceduta, risguarda quello, che ne seguiteraà,.

Prima, se tu darai il nome del mi, alla quarta nota legata nel principio del concento,

procedendo alle due in b

quadro,; pur nondimeno

se dannoi questa tal oppenione ti saraà conceduta, risguarda quello, che ne seguiteraà,.

Prima, se tu darai il nome del mi, alla quarta nota legata nel principio del concento,

procedendo alle due in b fa, b

fa, b mi, formate, per essere due uvolte continouvato il fa, sa-raà un uvalico del dissonante tritono, percheé il mi, seguente non è uvicino a quello di E la

mi intenso. pProcedendo con una sola nota nel detto b

mi, formate, per essere due uvolte continouvato il fa, sa-raà un uvalico del dissonante tritono, percheé il mi, seguente non è uvicino a quello di E la

mi intenso. pProcedendo con una sola nota nel detto b fa acuto, tal dissonanza me-glio seraà tollerata, perciocheé appare il Ddiapente secondo composto, o continouvato,.

Appresso un altro inconuveniente ne nasceraà, se tu dirai fa, alla sopradetta quarta nota,; uvenendo alla nona, la quale è mi, saraà processo certo non troppo grato, & questo

è per gli estremi del Ddiapente diminuto, per la qual cosa, se bene auvertirai, cantan-do per lo b

fa acuto, tal dissonanza me-glio seraà tollerata, perciocheé appare il Ddiapente secondo composto, o continouvato,.

Appresso un altro inconuveniente ne nasceraà, se tu dirai fa, alla sopradetta quarta nota,; uvenendo alla nona, la quale è mi, saraà processo certo non troppo grato, & questo

è per gli estremi del Ddiapente diminuto, per la qual cosa, se bene auvertirai, cantan-do per lo b quadro grauve, ne risulteraà processo naturale harmonioso, & grato,; &

qui si conchiude non ritrouvarsi mai nel Ccanto fermo concento alcuno, il qual si

cantasse per lo b

quadro grauve, ne risulteraà processo naturale harmonioso, & grato,; &

qui si conchiude non ritrouvarsi mai nel Ccanto fermo concento alcuno, il qual si

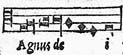

cantasse per lo b rotondo, essendo del primo, o del secondo, terzo, quarto, set-timo, & del ottauvo tuono,. Et percheé piuù fiate habbiamo considerato una no-uva oppenione di alcuni altri sopra il primo & il terzo Agnus dDei essercitati, &

dedicati alla solennitaà di Iesu Christo omnipotente, & anchora nelle solennitaà de' dodeci Aapostoli, per essere al fine del nostro canto fermo, inanzi che di quello ci espediamo, daremo risoluta decisione,. Molti dunque senza pensamento alcuno dicono, che

tali Agnus dDei nel loro principio debbono essere cantati per lo b

rotondo, essendo del primo, o del secondo, terzo, quarto, set-timo, & del ottauvo tuono,. Et percheé piuù fiate habbiamo considerato una no-uva oppenione di alcuni altri sopra il primo & il terzo Agnus dDei essercitati, &

dedicati alla solennitaà di Iesu Christo omnipotente, & anchora nelle solennitaà de' dodeci Aapostoli, per essere al fine del nostro canto fermo, inanzi che di quello ci espediamo, daremo risoluta decisione,. Molti dunque senza pensamento alcuno dicono, che

tali Agnus dDei nel loro principio debbono essere cantati per lo b molle, per cagione

del tritono, come qui,

molle, per cagione

del tritono, come qui,

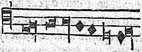

molle dal cominciamento al fine,. Onde per le ragioni di so-pra allegate, giudicheremo da loro essere futo mal considerato, come fu anchora da

quel padre, ilquale uvolle racconciare il Ggraduale a penna di sSanta Maria delle gGratie di Bergamo, nel quale egli segnò gli Agnus dDei sopra la positione di F del segno

del b

molle dal cominciamento al fine,. Onde per le ragioni di so-pra allegate, giudicheremo da loro essere futo mal considerato, come fu anchora da

quel padre, ilquale uvolle racconciare il Ggraduale a penna di sSanta Maria delle gGratie di Bergamo, nel quale egli segnò gli Agnus dDei sopra la positione di F del segno

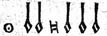

del b quadro, come è qui,

quadro, come è qui,  Iil qual segno certamente non

è conuveneuvole neé inteso dallui, conciosia cosa che sua

paternitaà solamete considerasse, che si douvesse procedere nel principio con le seguenti sillabe, cioè fa, -sol, -

sol, -la, -la, -sol, -fa, -mi, -fa, & non auvertiì, che il b

Iil qual segno certamente non

è conuveneuvole neé inteso dallui, conciosia cosa che sua

paternitaà solamete considerasse, che si douvesse procedere nel principio con le seguenti sillabe, cioè fa, -sol, -

sol, -la, -la, -sol, -fa, -mi, -fa, & non auvertiì, che il b quadro grauve non è conuveniente in

tal positione, come seguitando harai uvera notitia,; & questo è noto per la autoritaà

di tutti i Mmusici, i quali dicono, che ogni Ttritono annullato si conuvertisce nel Ttetracordo terzo, ordinariamente,. Si conchiude adunque, che l'uno, & l'altro modo è

di souverchio, & non concesso, percheé tal segno per seé è naturale, & essendo natu-rale, non puoò creare alcuno accidentale, neé lo accidentale alcuno naturale, come in

b

quadro grauve non è conuveniente in

tal positione, come seguitando harai uvera notitia,; & questo è noto per la autoritaà

di tutti i Mmusici, i quali dicono, che ogni Ttritono annullato si conuvertisce nel Ttetracordo terzo, ordinariamente,. Si conchiude adunque, che l'uno, & l'altro modo è

di souverchio, & non concesso, percheé tal segno per seé è naturale, & essendo natu-rale, non puoò creare alcuno accidentale, neé lo accidentale alcuno naturale, come in

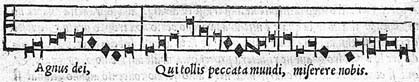

b fa b

fa b mi si uvede,. Pertanto tal segno non haraà altro luogo, che nel b

mi si uvede,. Pertanto tal segno non haraà altro luogo, che nel b mi gra-uve & nel acuto, & nel sopracuto,; Oonde saraà necessario a tanti inconuvenienti che 'l

detto Agnus dDei resti formato come la figura, che segue dimostra.

mi gra-uve & nel acuto, & nel sopracuto,; Oonde saraà necessario a tanti inconuvenienti che 'l

detto Agnus dDei resti formato come la figura, che segue dimostra.

DICHIARATIONE DEL CAN-TO FIGVURATO.

LIBRO SECONDO.

iI cantori, & citharedi, & altri simili non debbono esser chiamati musici,perciocheé dice, che il musico è quegli, il quale con ragio-ne, & intelligenza ha facoltà di comporre la harmonia, Eet il cantore, & sem-plice citharedo è quegli, che publica, & fa manifesta l'opera harmonica compo-sta, & in luce prodotta dal musico, & compositore con ragione di dottrina, di maniera che esso cantore, & semplice citharedo saraà in comperatione del musico come è il banditore rispetto al podestaà, dal quale i comandamenti, & uvolontà di esso sono fatte note, & manifeste, & in publico addotte,. Et però da molti in-gegnosi, & ottimi cantori alcuna uvolta habbiamo inteso, che loro pareuva, che quelli cantori fossero da douver essere poco stimati, i quali non intendeuvano quel-lo, che da loro era cantato, & che non immeritamente si poteano rassomigliare a coloro, i quali leggendo qualche cosa, quella solamente intendono alla cortec-cia, & alla semplice struttura delle parole, senza alla midolla, & al uverace sentimento di quelle sotto esse nascosto penetrare, imperocheé il semplice cantore, per una certa sua pratica, esprime, & semplicemente conosce le note ouvero figure quantitatiuve ne' misurati moduli essercitate, lequali con ragione alcuna dallui non sono comprese, neé l'ordine di quelle, neé la forza del loro uvalore conosciuto, Iil che non aduviene del musico, dal quale non solamente è prodotto il tempo musico nella sua integritaà essercitato, ma etiandio è considerato esso tempo accozzato, ouvero mol-page 26te uvolte in una altra figura, ouvero nota preso, dal quale accozzamento nasce il modo minore, & il maggiore,. Appresso il detto musico tratta di esso tempo conuveneuvolmente in parte separato, & come di tal suo separamento nascono due uva-rietaà di prolationi, cioè minore, & maggiore, con molte altre sottilissime, & acutissime considerationi, & occorrenze da' dotti musici usate intorno l'ordine, & positione della regolare numerositaà constituita, & ordinata nel numero bina-rio, & ternario, i quali numeri da' musici ciascuno per seé sono intesi, & chia-mati perfetti & imperfetti, la quale intelligenza, & dimostrationi paiono a rozzi, oscure, & quasi impossibili a comprendere, & che per ragione alcuna non si possino dimostrare, neé essere intese.

OPPENIONE I.

appresso di ogni musico significano tempo perfetto, per la qual similitudine

le pause di sopra nominate haranno forza del Mmodo maggior perfetto, la quale

oppenione, se fosse uvera, sarebbe al proposito.

appresso di ogni musico significano tempo perfetto, per la qual similitudine

le pause di sopra nominate haranno forza del Mmodo maggior perfetto, la quale

oppenione, se fosse uvera, sarebbe al proposito.

OPPOSITIONE.

RESOLVUTIONE.

OPPENIONE II.

OPPOSITIONE.

RESOLVUTIONE.

OPPENIONE III.

mol-le siano conformi, & di niuna contrarietaà tra loro, conciosia cosa che essi

credano, che tal Ddiesi operi quello, che dal segno del b

mol-le siano conformi, & di niuna contrarietaà tra loro, conciosia cosa che essi

credano, che tal Ddiesi operi quello, che dal segno del b molle è operato, percio-cheé dal musico sempre è inteso, che la figura Ddiesi nel discenso diminuisce, & nel-l'ascenso accresca lo spatio dell'Aappotome, come da A, a G, & da D, a C, & appresso da D, a F, & da E, a G,. sSimilmente dicono, che il b

molle è operato, percio-cheé dal musico sempre è inteso, che la figura Ddiesi nel discenso diminuisce, & nel-l'ascenso accresca lo spatio dell'Aappotome, come da A, a G, & da D, a C, & appresso da D, a F, & da E, a G,. sSimilmente dicono, che il b molle opera, percheé

accresce, & toglie alla spetie lo spatio del detto Aappotome, come da C, acuto, a

b

molle opera, percheé

accresce, & toglie alla spetie lo spatio del detto Aappotome, come da C, acuto, a

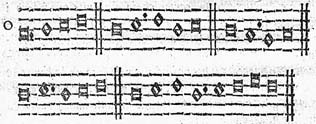

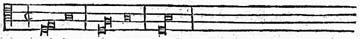

b quadro acuto, & da C acuto ad E la mi acuto, come la figura, che segue dimo-stra.

quadro acuto, & da C acuto ad E la mi acuto, come la figura, che segue dimo-stra.

molle sono conformi

nella operatione dello spatio maggiore detto Aappotome, non per tanto sono dissi-mili quanto all'effetto, conciosia che l'uno & l'altro toglia, & accresca alla spe-tie il semituon maggiore, non ostante che essi adoperino in contrario, ma percheé

essi sono differenti di forma, uvarieranno lo effetto dello spatio essercitato, & per

conseguente non haranno propia similitudine, come seguitando intenderai.

molle sono conformi

nella operatione dello spatio maggiore detto Aappotome, non per tanto sono dissi-mili quanto all'effetto, conciosia che l'uno & l'altro toglia, & accresca alla spe-tie il semituon maggiore, non ostante che essi adoperino in contrario, ma percheé

essi sono differenti di forma, uvarieranno lo effetto dello spatio essercitato, & per

conseguente non haranno propia similitudine, come seguitando intenderai.

OPPOSITIONE.

mol-le non haranno fra loro conuvenenza, neé retta similitudine, percheé altro è l'ef-fetto & altro è la operatione,. Quanto all'operatione non ha dubbio, che l'u-no, & l'altro non toglia allo spatio Ssesquiottauvo lo Aappotome, & di minor se-page 30mituono non lo conuvertiscano in tuono, i quali effetti si conosceranno tra loro es-sere contrariji, & questo accaderaà quando il musico, per cagione di necessitaà, &

per far migliore consonanza, sostenteraà, & inalzeraà la nota dallui intesa, cosiì

nell'ascendere, come nel discendere, per laquale sostentagione, o inalzamento, si

uvolgeraà la spetie naturale nella accidentale, come appare nel principio della so-pra posta figura, nella quale si procede per dui tuoni continouvati, sotto i quali

appare in che maniera il musico intende, che tali tuoni siano conuvertiti in dua se-mitoni minori, & similmente, come il seguente tuono colle due spetiji semiditto-nali nella spetie, & forma del dittono sono da douver essere considerate, i quali se-midittoni, & tuoni, essendo pronontiati, conseruveranno il nome, ma in uvertuù mute-ranno la spetie,. oOnde quanto alla operatione hanno parte di similitudine,; tutta-uvia si uvede chiaro, che all'effetto, operano in contrario, & quinci nasce, che la

figura Ddiesi sempre nel discendere toglie, & nel ascendere accresce, alqual effet-to, & operatione il b

mol-le non haranno fra loro conuvenenza, neé retta similitudine, percheé altro è l'ef-fetto & altro è la operatione,. Quanto all'operatione non ha dubbio, che l'u-no, & l'altro non toglia allo spatio Ssesquiottauvo lo Aappotome, & di minor se-page 30mituono non lo conuvertiscano in tuono, i quali effetti si conosceranno tra loro es-sere contrariji, & questo accaderaà quando il musico, per cagione di necessitaà, &

per far migliore consonanza, sostenteraà, & inalzeraà la nota dallui intesa, cosiì

nell'ascendere, come nel discendere, per laquale sostentagione, o inalzamento, si

uvolgeraà la spetie naturale nella accidentale, come appare nel principio della so-pra posta figura, nella quale si procede per dui tuoni continouvati, sotto i quali

appare in che maniera il musico intende, che tali tuoni siano conuvertiti in dua se-mitoni minori, & similmente, come il seguente tuono colle due spetiji semiditto-nali nella spetie, & forma del dittono sono da douver essere considerate, i quali se-midittoni, & tuoni, essendo pronontiati, conseruveranno il nome, ma in uvertuù mute-ranno la spetie,. oOnde quanto alla operatione hanno parte di similitudine,; tutta-uvia si uvede chiaro, che all'effetto, operano in contrario, & quinci nasce, che la

figura Ddiesi sempre nel discendere toglie, & nel ascendere accresce, alqual effet-to, & operatione il b molle è contrario, perciocheé nel innalzare menoma, & aumenta nell'abbassare, come da F, a b

molle è contrario, perciocheé nel innalzare menoma, & aumenta nell'abbassare, come da F, a b mi quadro acuto, laquale è spetie tritonale,

per laqual cosa conchiuderemo, che il Ddiesi & il b

mi quadro acuto, laquale è spetie tritonale,

per laqual cosa conchiuderemo, che il Ddiesi & il b molle quanto alla operatione

sono conformi, ma quanto alla forma, & naturale effetto non hanno propia, neé

uvera similitudine, come anchora è manifesto alla mitigatione, & al dolcimento

del tritono, il quale sempre dal b

molle quanto alla operatione

sono conformi, ma quanto alla forma, & naturale effetto non hanno propia, neé

uvera similitudine, come anchora è manifesto alla mitigatione, & al dolcimento

del tritono, il quale sempre dal b molle è mitigato, & addolcito nell'estremitaà di

sopra, come da F, a b

molle è mitigato, & addolcito nell'estremitaà di

sopra, come da F, a b quadro acuto, la qual mitigatione è contraria a quella, che

dal Ddiesi è operata, percheé esso Ddiesi mitiga, & ammollisce la durezza del Ttri-tono nella parte di sotto, come da E acuto a b

quadro acuto, la qual mitigatione è contraria a quella, che

dal Ddiesi è operata, percheé esso Ddiesi mitiga, & ammollisce la durezza del Ttri-tono nella parte di sotto, come da E acuto a b quadro acuto, & da b

quadro acuto, & da b quadro acu-to a F grauve, come la figura mostra.

quadro acu-to a F grauve, come la figura mostra.

RESOLVUTIONE.

quadro acuto per sostentare la

nota, la quale in essa si ritrouva, senza hauver riguardo alcuno al b

quadro acuto per sostentare la

nota, la quale in essa si ritrouva, senza hauver riguardo alcuno al b segnato in tal

canto, spetialmente trouvandosi il Ttenore nella terza, nella decima, & nell'altre

simili col Bbasso, ilquale in tal positione non haraà retto, neé douvuto luogo, concio-sia cosa che tal segno da Gioanni Othobi sia nominato b giacente, il qual non

richiede in tal positione, per esser figura accidentale, del che ne seguita dui segni

accidentali trouvarsi in un istesso luogo, cioè il b

segnato in tal

canto, spetialmente trouvandosi il Ttenore nella terza, nella decima, & nell'altre

simili col Bbasso, ilquale in tal positione non haraà retto, neé douvuto luogo, concio-sia cosa che tal segno da Gioanni Othobi sia nominato b giacente, il qual non

richiede in tal positione, per esser figura accidentale, del che ne seguita dui segni

accidentali trouvarsi in un istesso luogo, cioè il b , & il Ddiesi nomato, la qual

figura b

, & il Ddiesi nomato, la qual

figura b secondo Guidone è nomata Mmenon, che altro non uvien a dire, che acci-page 31dentale,. Restano adunque detti segni tra loro simili, per la qual similitudine, et

natura non potranno dimorare in una positione medesima, perciocheé non si con-cede un segno accidentale sopra un altro segno accidentale,. Onde saraà dibiso-gno al musico, & compositore, uvolendo sostentare, & solleuvare quella nota la, se-gnaruvi il b

secondo Guidone è nomata Mmenon, che altro non uvien a dire, che acci-page 31dentale,. Restano adunque detti segni tra loro simili, per la qual similitudine, et

natura non potranno dimorare in una positione medesima, perciocheé non si con-cede un segno accidentale sopra un altro segno accidentale,. Onde saraà dibiso-gno al musico, & compositore, uvolendo sostentare, & solleuvare quella nota la, se-gnaruvi il b quadro detto, il quale di quel luogo è naturale, per lo qual ordine la

sostentatione uverraà ad essere naturale, & per conseguente il Ddiesi solamente hauvraà

luogo nel C, nel F, & nel G, senza punto pregiudicare al b

quadro detto, il quale di quel luogo è naturale, per lo qual ordine la

sostentatione uverraà ad essere naturale, & per conseguente il Ddiesi solamente hauvraà

luogo nel C, nel F, & nel G, senza punto pregiudicare al b quadro, il quale quiuvi

ha la sua propia, & naturale stanza.

quadro, il quale quiuvi

ha la sua propia, & naturale stanza.

OPPENIONE IIII.

OPPOSITIONE.

fa b

fa b mi quadro acuto,. mMa non es-sendo dalla necessitaà costretto, procederai per ordine naturale, secondo la forma, et

la dispositione del canto, & non come a te piace, il qual ordine, & modo osser-uva l'eccellente Marchetto Padouvano in un suo tTrattatello di canto immisurabile, da

noi allegato alla oppenione 8. del canto fermo.

mi quadro acuto,. mMa non es-sendo dalla necessitaà costretto, procederai per ordine naturale, secondo la forma, et

la dispositione del canto, & non come a te piace, il qual ordine, & modo osser-uva l'eccellente Marchetto Padouvano in un suo tTrattatello di canto immisurabile, da

noi allegato alla oppenione 8. del canto fermo.

RESOLVUTIONE.

in b

in b fa b

fa b mi quadro posta, il qual processo non è da page 32te inteso, neé considerato, percheé tu pensi euvitare quel Ttritono, & non auvertisci,

che tutto è in contrario, perciocheé dicendo fa nel detto E la mi, & essendo il fa

sospeso di b

mi quadro posta, il qual processo non è da page 32te inteso, neé considerato, percheé tu pensi euvitare quel Ttritono, & non auvertisci,

che tutto è in contrario, perciocheé dicendo fa nel detto E la mi, & essendo il fa

sospeso di b fa b

fa b mi detto, non saraà spetie terza del Ttetracordo, ma spetie del

Ddittono menomato di un Ccomma, percheé procede per semituono, per tuono, &

per semituono. Per tanto dannoi (uvolendo seruvare ordine, & retto modo) saraà

conchiuso, che uvolendo ischifare tal Ttritono, saraà mestiere, essendo sospesa la sil-laba fa, dir mi nel detto E la mi, dato che gli estremi habbiano nome del Ttrito-no, ma in quantitaà, & forma del Ddiatessaron secondo, per laqual cosa, diuventando

il mi di E la mi la, & il fa sospeso conuvertendosi in mi, saraà distrutto il Ttritono

per lo segno del Ddiesi nello estremo inferiore, come piuù compitamente nel princi-pio della gGiunta del nostro Toscanello habbiamo detto, & con molte ragioni di-sputato.

mi detto, non saraà spetie terza del Ttetracordo, ma spetie del

Ddittono menomato di un Ccomma, percheé procede per semituono, per tuono, &

per semituono. Per tanto dannoi (uvolendo seruvare ordine, & retto modo) saraà

conchiuso, che uvolendo ischifare tal Ttritono, saraà mestiere, essendo sospesa la sil-laba fa, dir mi nel detto E la mi, dato che gli estremi habbiano nome del Ttrito-no, ma in quantitaà, & forma del Ddiatessaron secondo, per laqual cosa, diuventando

il mi di E la mi la, & il fa sospeso conuvertendosi in mi, saraà distrutto il Ttritono

per lo segno del Ddiesi nello estremo inferiore, come piuù compitamente nel princi-pio della gGiunta del nostro Toscanello habbiamo detto, & con molte ragioni di-sputato.

OPPENIONE V.

OPPOSITIONE.

il qual punto in apparenza par bene, che sia semplice

per seé solo punto di riducimento, percheé non fa effet-to di niuno altro punto,. nNientedimeno, se tal punto non

appareraà, la prima semibreuve puntata, & la minima,

& la semibreuve seguenti saranno annouverate per un sol tempo, ouver breuve perfetta,

laà douve che senza tal punto la seguente semibreuve, per non poter far imperfetta la

prima breuve per la uniuversal regola della similitudine, saraà necessario sincoparla,

ouvero trasportarla, douve potraà hauver il suo luogo,. Et percheé tal misuramento na-sceraà da l'arte, & anchora dalla natura, la qual per seé, & senza altro fauvore

opera, & dimostra il suo effetto, & ordine, seguiteraà, che il punto messo da Franchino per punto di trasportamento otiosamente uvi saraà posto, neé potraà stare, senza

l'altrui aiuto, & fauvore, percheé senza tal punto si considera quello, che da Franchino per esso punto è stato inteso,. Et imperoò non saraà di necessitaà assegnare sei punti, ma solamente tre, come seguitando intenderai.

il qual punto in apparenza par bene, che sia semplice

per seé solo punto di riducimento, percheé non fa effet-to di niuno altro punto,. nNientedimeno, se tal punto non

appareraà, la prima semibreuve puntata, & la minima,

& la semibreuve seguenti saranno annouverate per un sol tempo, ouver breuve perfetta,

laà douve che senza tal punto la seguente semibreuve, per non poter far imperfetta la

prima breuve per la uniuversal regola della similitudine, saraà necessario sincoparla,

ouvero trasportarla, douve potraà hauver il suo luogo,. Et percheé tal misuramento na-sceraà da l'arte, & anchora dalla natura, la qual per seé, & senza altro fauvore

opera, & dimostra il suo effetto, & ordine, seguiteraà, che il punto messo da Franchino per punto di trasportamento otiosamente uvi saraà posto, neé potraà stare, senza

l'altrui aiuto, & fauvore, percheé senza tal punto si considera quello, che da Franchino per esso punto è stato inteso,. Et imperoò non saraà di necessitaà assegnare sei punti, ma solamente tre, come seguitando intenderai.

RESOLVUTIONE.

la qual al-teratione non nasceraà dal punto po- stoposto fra la

quarta, & la quinta semibreuve, ma dal mancamento, fanno che [sic: che fanno] le semibreuvi dopo il punto po-sto,. pPer tanto il detto punto non saraà di alteratione, ma di diuvisione, percheé fa,

che le figure annouverate a tre sono per altro modo diuvise, & considerate, che non

erano senza esso,. Et se alcuni dicessero, che tal punto saraà rettamente chiamato

di alteratione, percheé essa non puoò accadere senza l'apparenza di lui, Ssi rispon-de, che il propio della alteratione è, che il numero ternario sia scemato di una no-ta simile alle due innanzi annouverate, seguitando dopo una maggiore propinqua al-lei;. Adunque diremo, che il punto sopra detto non saraà causa di tale alteratione,

ma solo il scemamento ne saraà cagione, percheé esso punto solo diuvide, & rimouve le

figure dal primo loro essere, & l'alteratione attende a reintegrare il detto numero,

che secondo il regolar precetto, et ordine detto è dimostrato habile ad essere alterato.

la qual al-teratione non nasceraà dal punto po- stoposto fra la

quarta, & la quinta semibreuve, ma dal mancamento, fanno che [sic: che fanno] le semibreuvi dopo il punto po-sto,. pPer tanto il detto punto non saraà di alteratione, ma di diuvisione, percheé fa,

che le figure annouverate a tre sono per altro modo diuvise, & considerate, che non

erano senza esso,. Et se alcuni dicessero, che tal punto saraà rettamente chiamato

di alteratione, percheé essa non puoò accadere senza l'apparenza di lui, Ssi rispon-de, che il propio della alteratione è, che il numero ternario sia scemato di una no-ta simile alle due innanzi annouverate, seguitando dopo una maggiore propinqua al-lei;. Adunque diremo, che il punto sopra detto non saraà causa di tale alteratione,

ma solo il scemamento ne saraà cagione, percheé esso punto solo diuvide, & rimouve le

figure dal primo loro essere, & l'alteratione attende a reintegrare il detto numero,

che secondo il regolar precetto, et ordine detto è dimostrato habile ad essere alterato.

OPPENIONE VI.

cChi ha orecchi di udire, oda,.pPer tanto dicono, et dichiarano, che il circolo, et il semicircolo col punto sono chiamati maggior perfetto, & imperfetto, et senza 'l punto minor perfetto, & imperfetto, come ne' loro trattati manifestissimamente si uvede, le sentenze de' qua-li con euvidenti ragioni saranno dannoi riprouvate.

OPPOSITIONE.

33,. Egli è certo, che tu nol domanderai altro che mo-do maggior perfetto, minor perfetto, tempo perfetto, et prolation perfetta, nome uveramente idoneo, & conuveneuvole et da ogni perito musico confermato;. Adunque il

circolo semplice puntato per te haraà equiuvalenza di nome àa quello, che si dimostra

con due cifre ternarie, la qual cosa non puoò star a modo alcuno, percheé il circolo

semplice puntato, & il semicircolo non possono acquistar nome di maggioranza

perfetta, & imperfetta, auvegna che egli hauvesse tal nome, per rispetto di quelle due

note perfette, perciocheé ouve cosiì fosse, saremmo costretti nominar questo

33,. Egli è certo, che tu nol domanderai altro che mo-do maggior perfetto, minor perfetto, tempo perfetto, et prolation perfetta, nome uveramente idoneo, & conuveneuvole et da ogni perito musico confermato;. Adunque il

circolo semplice puntato per te haraà equiuvalenza di nome àa quello, che si dimostra

con due cifre ternarie, la qual cosa non puoò star a modo alcuno, percheé il circolo

semplice puntato, & il semicircolo non possono acquistar nome di maggioranza

perfetta, & imperfetta, auvegna che egli hauvesse tal nome, per rispetto di quelle due

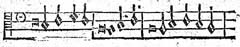

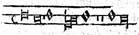

note perfette, perciocheé ouve cosiì fosse, saremmo costretti nominar questo  33. piuù

che maggior perfetto, percheé la massima, la lunga, la breuve, et la semibreuve sono

perfette, la qual oppenione sarebbe erronea, & falsa, & similmente ne nascerebbo-no altri disordinamenti, & manifeste confusioni, se da loro fosse detto questo segno,

33. piuù

che maggior perfetto, percheé la massima, la lunga, la breuve, et la semibreuve sono

perfette, la qual oppenione sarebbe erronea, & falsa, & similmente ne nascerebbo-no altri disordinamenti, & manifeste confusioni, se da loro fosse detto questo segno,

, minor perfetto, & il seguente minor imperfetto, come qui,

, minor perfetto, & il seguente minor imperfetto, come qui,  , Iimperocheé se da

te è chiamato questo segno

, Iimperocheé se da

te è chiamato questo segno  maggiore imperfetto, percheé non chiami questo,

maggiore imperfetto, percheé non chiami questo,  ,

maggiore perfetto, per rispetto della sua forma circolare, & per la ugualezza, che

è fra loro di perfettione, conciosia cosa che in questo,

,

maggiore perfetto, per rispetto della sua forma circolare, & per la ugualezza, che

è fra loro di perfettione, conciosia cosa che in questo,  , sia una sola perfettione, et

nel seguente,

, sia una sola perfettione, et

nel seguente,  , un'altra,. oOnde considerato il fondamento, chiaro si uvede essere ogni

ordine confuso.

, un'altra,. oOnde considerato il fondamento, chiaro si uvede essere ogni

ordine confuso.

RESOLVUTIONE.

OPPENIONE VII.

mi

grauve ad F grauve, & da E la mi a b

mi

grauve ad F grauve, & da E la mi a b fa acuto, lequali positioni sono di Ddiapenti diminuti, non atti, neé conuveneuvoli nella musica, come Franchino al 3. cap. del 3. lib.

della sua Pratica in lingua latina dice, che

fa acuto, lequali positioni sono di Ddiapenti diminuti, non atti, neé conuveneuvoli nella musica, come Franchino al 3. cap. del 3. lib.

della sua Pratica in lingua latina dice, che niuno non dubbita, chella quinta scema-ta di un semituono, per esser tal scemamento molto noto, non sia aspra, & nel canto poco conuveneuvole, & che per tal rispetto in musica non si patisce, chell'ordine delle spetiji Ddiapentiche da A grauve siano deriuvate,& per esser tal auttorità ordinaria, et comune, non si diranno altre sentenze sol per breuvitaà.

OPPOSITIONE.

Quelli, gli quali poneranno in uso due quinte l'una dopo l'altra, dato che l'una sia perfetta, & l'altra imperfetta, secondo il parer nostro incorrono in errore, percheé nella diuvisione Ddiatonica non si patisce tal spetie diminuta etc.,nel qual luogo auvertirai, che l'intendimento nostro non fu, che tal spetie, quando che sia, non potesse, ouve fosse in piacere del musico, essere to-lerata, percheé potraà per seé sola stare, & dal b

molle essendo reintegrata, saraà per-fetta,. pPertanto due cose sono di douvere essere sanamete considerate;: l'una, se il compositore intenderaà far perfetta qualche figura o nota, che nello acuto, o nel grauve

sia distante da un'altra per uno Ddiapente diminuto; l'altra, se dallui saraà immaginato trascorrere in altre spetiji che de' Ppentacordi, le quali considerationi saranno page 37rettamente dall'arte ammesse, & concedute, come appresso intenderai.

molle essendo reintegrata, saraà per-fetta,. pPertanto due cose sono di douvere essere sanamete considerate;: l'una, se il compositore intenderaà far perfetta qualche figura o nota, che nello acuto, o nel grauve

sia distante da un'altra per uno Ddiapente diminuto; l'altra, se dallui saraà immaginato trascorrere in altre spetiji che de' Ppentacordi, le quali considerationi saranno page 37rettamente dall'arte ammesse, & concedute, come appresso intenderai.

DICHIARATIONE.

OPPENIONE VIII.

OPPOSITIONE.

Iil qual modo piacendoti resta nel tuo arbitrio di seguirlo, & massimamente in

una necessità strema, non è dannoi uvituperato. page 39

Iil qual modo piacendoti resta nel tuo arbitrio di seguirlo, & massimamente in

una necessità strema, non è dannoi uvituperato. page 39RESSOLVUTIONE.

Spedite adunque queste cose, egli è da dire de' generi de' canti, iquali sono tre, Iil Ddiatonico, il Ccromatico, & l'Eenar-monico, fra' quali il Ddiatonico è alquanto duro, & naturale, ma il Ccromatico tiene quasi della natura del Ddiatonico, & piuù soauvemente procede,per le quai parole, il genere Ccromatico dallui è detto molle, percheé discorre per Ssemituoni,. oOn-de per tal mollezza, conciosia cosa che dallo audito fosse abominato, è futo rimosso dalla essercitatione, la qual cosa è stata dimostrata da Guido mMonaco, al capitolo quarto di quel suo tTrattato de' Ttuoni, douve dice, che i medesimi Ssemituoni non han-no luogo mai l'uno dopo l'altro, i quali sono stati ritrouvati per moderare, & rad-dolcire il canto, & che quando con men consideratione, & rispetto, che non si conuverebbe, sono posti, rendono durezza, & amarore in quella guisa, chi [sic: che] fanno le cose condite di souverchio sale, per la qual dimostratione si uvede, che assai piuù piace a gli ascoltanti il genere Ddiatonico usato, ilquale, come dice Boetio, è alquanto duro, & naturale, percheé nel suo ordine procede per un Ssemituono, & per dui spatiji di Ttuoni continouvati nel suo Ttetracordo, gli quali spatiji, o interuvalli di Ttuo-ni sono spatiji duri piuù che non sono quegli del genere Ccromatico, il qual procede per dui continouvati Ssemituoni, & per un Ttriemitonio in uno interuvallo, gli quali sono spatiji molli,. Et se alcuni argomentassero cosiì,:

Se due spetiji perfette simili ascendendo, & discendendo non sono grate, segue che due spetiji perfette dissimili, come la quinta dopo la ottauva, ascendendo, & discendendo, non debbano produce-re grata neé soauve armonia;,Aa tal loro ragione si risponde, che dato che la ottauva, & la quinta siano di natura perfette, esse peroò non sono di una medesima spetie,. Et siì come naturalmente suole interuvenire, che maggior diletto, & piacere sente il gusto in essendogli anzi due cose diuverse, che una sola porte, Ccosiì accade, che la quinta dopo la ottauva, & la ottauva dopo la quinta, percheé non sono simili in spe-tie, potranno stare insieme, cioè l'una dopo l'altra, ascendendo, & discendendo, senza impedire l'ascoltare;. Intorno adunque al parere di coloro, che non uvoglio-page 40no, che due consonanze perfette di un medesimo genere insieme ascendenti, & di-scendenti nel contrapunto siano concesse, conchiuderemo secondo Bartolomeo Rami, al precetto secondo del suo cContrapunto, che due quinte, o due ottauve, come è stato detto, insieme non si conuvengono, percheé quella continouvanza parrebbe una cosa medesima, per non esser in esse natura uvariabile, & appresso s'incorrerebbe qual-che uvolta nel Ddiapente diminuito, & percheé tali suoni sono tra loro equisonanti, per tal similitudine, & equalitaà, sono tralasciati dall'armonia, la quale non è al-tro, che mescolanza, & diuversitaà di uvoci concordi, le quali procedono per Aar-sim, & Tthesim, cioeè ascendendo, & discendendo;. Seguiteraà adunque, che la otta-uva posta dopo un'altra ottauva, & similmente la quinta dopo un'altra quinta non produceranno ottima harmonia, & appresso che per tale processi di suoni concor-di non nasceraà quel mescolamento di diuverse spetiji concordi, il quale dalla diffini-tione di sopra assegnata è dimostrato.

OPPENIONE IX.

OPPOSITIONE.

RESOLVUTIONE.

OPPENIONE X.

RESOLVUTIONE.

Fuga per Ddiapason

OPPENIONE II [sic: XI].

Qual sia la cagione, che essendo il Ccomma, co-me piace a Boetio, minimo, & insensibile all'udire, Pitagora, & gli altri philo-sophi non habbiano trouvato una diuvisione di Ttetracordi, i quali habbiano nel gra-uvissimo loro interuvallo la proportione, ouvero spatio di esso?,Lla qual questione nel 1516 fu da dDon Franchino proposta mentre l'eccellente mMesser Gioan Spada-ro, & io con lui, & con Nicolo Vulso erauvamo a musico litigio, nella quale il det-to dDon Franchino teneuva, che i tre generi hauvessono principio per Ttuono, & non per Ssemituono, neé per Ddiesi, allegando Boetio, Iilquale parlando de' detti generi, di-ce, che egli mai non adiuviene, che essi possano essere cangiati di grauvi in acuti;. Per tanto dal sopradetto mMesser Gioanni, & da noi fu data resoluta risposta, come di sotto appare.

OPPOSITIONE.

RESOLVUTIONE.

la uvo-ce procede,& anchora

si canta,.lLaà onde si comprende, che se la uvoce non potesse prononciare gli interuvalli de' detti generi, che tali interuvalli sarebbono uvani, & di souverchio posti, & trouvati,. Per tanto si dice che lo spatio del Ccomma non è futo considerato, neé posto per interuvallo di alcuno genere, percheé dato che egli sia com-preso dall'udire, dallo stormento naturale non puoò essere pronontiato,. Et come sa-rebbe fuor di proposito a colui che, douvendo essere in alcun luogo, facesse in giro il camino, ouve con men fatica, & piuù acconciamente a dirittura uvi potesse peruvenire, page 44cosiì se lo spatio del Ddiesi basta, piuù parti minute non si uvogliono ricercare,. Et ben che lo stormento artificiale (concioò sia cosa chell'arte sempre si sforzi di imitare la natura con tutto il suo potere) potesse per uventura pronontiarlo, non essendo il na-turale bastante, neé uvaleuvole a ciò fare, nientedimeno in tal diuvisione egli non si uve-de essere d'importanza alcuna;. Similmente da Franchino fu domandato,:

pPercheé il Ccromatico Ttetracordo dal Ddiatonico è deriuvato, piuù tosto procedendo dall'acuto nel grauve, che dal grauve nel acuto?.Si risponde, che niuna legge, neé ragione puoò sforzare il musico nella diuvisione di Ttetracordi a dar principio piuù nel grauve, che nel acuto, percheé quelli interuvalli, iquali si possono hauvere dallo acuto nel grauve, si potranno anchora hauvere dal grauve nello acuto;. Per tanto dico cioò essere a bene-placito di colui che fa tal diuvisione di grauve nel acuto, Iilche è stato osseruvato da Iacob Fabro nel diuvidere de' generi spessi, Eet somigliantemente da Guido nella partio ne [sic: partitione] del suo Mmonocordo secondo il genere Ddiatonico diuviso, cosiì anchora da Bartolomeo Rami nel Ddiatonico partimento, & anchora in quello, douve egli dimostra, che ogni Ttuono resta partito in dui Ssemituoni, Eet da Franchino al cap. 15. del primo libro dell'Armonia delli stormenti(.<space>cConchiuderemo adunque, che tal diuvisione co-minciata per lo grauve, o per lo acuto è in requisitione del musico, percheé il buon partitore faraà poca stima nel mediare dui estremi Ssesquitertiji, comunque si cominci, o nell'acuto, o nel grauve.

DEL SEMITVUONO NEL GRAVE.

OPPENIONE XII.

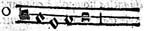

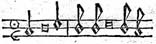

In questo pigliate errore, perciocheé il Ssemicircolo, comunque sia uvolto, sempre è segno di tempo imperfetto, come qua:& seguitando dice, che non trouvò mai dotto autore, che assegnasse ragione alcuna, che tal segno,,

, [[mus.TemImpDown]], [[mus.TemImpUp]], Iil qual Ssemicercolo, per non esser altro che un cerchio imperfetto, non pieno, o non intiero, o sia posto sopra, o sotto le figure, che di esso sono coronate, non è di uvalor uveruno,

., neé meno l'altra sua uguale parte, come qui.,

., neé meno l'altra sua uguale parte, come qui.,  .,

.,  ., fusse

proportione doppia, et che allui parea, chell'emispero [sic: hemisphero], ouvero Ssemicircolo fosse una

figura di Ggeometria, & la metà d'un circolo, appresso che il Mmusico giudicauva,

& assegnauva il circolo e 'l semicircolo al tempo ternario, & al binario, & che

non erano posti per caratteri di numeri da gli Aarithmetici,; & conchiudendo, dice,

che quello che dinota numero, è gouvernato dalla discreta quantitaà, & che tali numeri Mmusici debbono essere dimostrati per le zifre numerali, & non per,

., fusse

proportione doppia, et che allui parea, chell'emispero [sic: hemisphero], ouvero Ssemicircolo fosse una

figura di Ggeometria, & la metà d'un circolo, appresso che il Mmusico giudicauva,

& assegnauva il circolo e 'l semicircolo al tempo ternario, & al binario, & che

non erano posti per caratteri di numeri da gli Aarithmetici,; & conchiudendo, dice,

che quello che dinota numero, è gouvernato dalla discreta quantitaà, & che tali numeri Mmusici debbono essere dimostrati per le zifre numerali, & non per,  , neé per.

, neé per.  .,

le quali sono figure che s'appartengono alla continouva quantitaà;, Ttrallequali quantitaà, cioeè tralla continouva, èe la discreta, non è poca contrarietaà.

.,

le quali sono figure che s'appartengono alla continouva quantitaà;, Ttrallequali quantitaà, cioeè tralla continouva, èe la discreta, non è poca contrarietaà.

OPPOSITIONE.

., & quest'altro.,

., & quest'altro.,  ., faccia proportione doppia, Ddannoi è

risposto, che se egli non ha uveduto di cioò special regola, o trattato, che noi l'habbiamo trouvato nelle compositioni de' dotti musici nostri predecessori, & percheé egli dice, parlando Ggeometricamente, cioeè secondo la quantitaà apparente, che il Ssemicir-colo neé l'altra sua parte uguale non potranno fare doppia proportione, conciosia